pressmaster - stock.adobe.com

Block, File und Object Storage verstehen: Welcher Speichertyp für welchen Bedarf?

Block-, Datei- und Objektspeicher bieten verschiedene Vorteile bei Zugriff, Skalierbarkeit und Metadaten, die wir hier vergleichen. Die Wahl hängt vom jeweiligen Einsatzzweck ab.

Block-, Datei- und Objektspeicher gehören zu den am häufigsten eingesetzten Speicherarten – sowohl in der Cloud...

Ich erkläre mich damit einverstanden, von qualifizierten Organisationen per E-Mail auf meine Profileinstellungen abgestimmte Informationen über Angebote zu erhalten.

als auch im lokalen Rechenzentrum. Jeder dieser Speichertypen bringt spezifische Vorteile mit, hat aber auch Schwächen, die IT-Verantwortliche bei der Auswahl berücksichtigen sollten.

Im Folgenden werden die Besonderheiten der einzelnen Speicherlösungen erläutert, um die richtige Entscheidung für den jeweiligen Anwendungsfall zu ermöglichen.

Was ist Blockspeicher (Block Storage)?

Blockspeicher teilt Speichermedien in gleich große Einheiten, sogenannte Blöcke, auf. Die Größe dieser Blöcke variiert je nach eingesetzter Hardware und reicht von wenigen Kilobyte bis hin zu mehreren Megabyte.

Viele moderne Dateisysteme – etwa das New Technology File System (NTFS) – setzen auf Blockspeicher als Basis und legen darauf ein Dateisystem auf. Dadurch können viele Backup-Lösungen mit sogenannten Changed Block Tracking arbeiten: Hierbei werden nur die geänderten oder neu erstellten Blöcke gesichert, anstatt komplette Dateien zu kopieren.

Vorteile und Herausforderungen von Blockspeicher

Blockspeicher ermöglicht eine sehr feingranulare Steuerung, was ihn ideal für Anwendungen wie Datenbanken macht, die schnelle und gezielte Zugriffe benötigen. Auch in Virtualisierungsumgebungen oder im High Performance Computing (HPC) wird Blockspeicher gerne eingesetzt.

Nachteilig ist, dass Block Storage kaum Möglichkeiten bietet, Metadaten zu speichern. Zudem können durch die Interaktion von Dateisystem und Speicherfragmentierung Effizienzverluste entstehen.

Was ist Dateispeicher (File Storage)?

Dateispeicher organisiert Daten in einer hierarchischen Struktur aus Dateien und Ordnern. Häufig liegt dem Dateispeicher ein Blockspeicher zugrunde, doch manche Anwendungen greifen direkt auf Blockspeicher zu, ohne ein Dateisystem zu verwenden.

Während manche Dateispeicherlösungen nur lokal genutzt werden, sind moderne Systeme meist netzwerkfähig. In Windows-Umgebungen erfolgt der Zugriff typischerweise über das SMB-Protokoll, unter Linux ist NFS gebräuchlich. Wer im Gegensatz dazu Blockspeicher direkt ansprechen möchte, nutzt dagegen Protokolle wie iSCSI oder Fibre Channel.

Vorteile und Herausforderungen von Dateispeicher

Der große Vorteil von Dateispeicher liegt in seiner Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit. Er ist mit verschiedenen Betriebssystemen kompatibel und ermöglicht den gemeinsamen Zugriff auf Dateien.

Zu den Nachteilen zählen mögliche Engpässe bei der Performance, insbesondere bei vielen gleichzeitigen Zugriffen oder großen Dateien. Auch die sichere Konfiguration und der Schutz vor unbefugtem Zugriff können herausfordernd sein.

Was ist Objektspeicher (Object Storage)?

Objektspeicher ähnelt auf den ersten Blick dem Dateispeicher, da auch hier Dateien und Ordner abgelegt werden. Allerdings verfolgt Objektspeicher einen anderen Ansatz: Die Daten werden als eigenständige Objekte gespeichert, jedes mit einer eindeutigen Kennung (Unique Identifier).

Diese Objekte sind nicht hierarchisch angeordnet und in sich geschlossen, da sie neben den eigentlichen Daten auch umfangreiche Metadaten und ihre Identifikationsnummer enthalten. Dadurch kann ein Objektspeichersystem problemlos auf Milliarden von Objekten skalieren.

Vorteile und Herausforderungen von Objektspeicher

Die größte Stärke des Objektspeichers ist seine nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit. Hinzu kommen die flexible Handhabung von Metadaten und die einfache Umsetzung von Redundanz und Replikation – etwa zur Erhöhung der Ausfallsicherheit oder für standortübergreifenden Datenzugriff.

Der Zugriff erfolgt nicht direkt, sondern über APIs, meist via HTTPS. Die Migration von Daten aus dem Objektspeicher in andere Speicherarten kann komplex sein. Zudem entstehen bei der Nutzung von Cloud-Objektspeicher häufig zusätzliche Kosten.

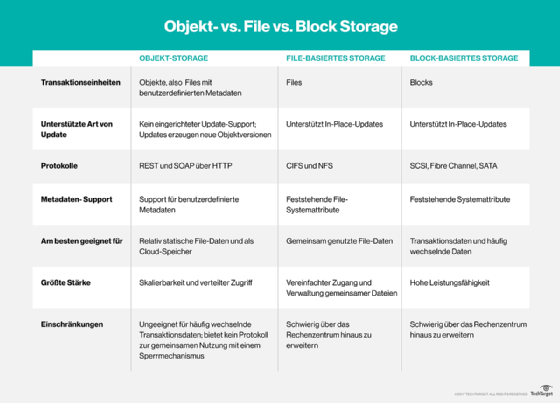

Zentrale Unterschiede zwischen Block-, Datei- und Objektspeicher

Bei der Auswahl des passenden Speichertyps sollten folgende Aspekte verglichen werden:

- Zugriffsmethoden auf den Speicher: Blockspeicher wird direkt über Protokolle wie iSCSI oder Fibre Channel angesprochen. Dateispeicher erfolgt meist über Freigaben (SMB, NFS). Auf Objektspeicher greift man programmatisch per API zu.

- Metadaten: Während Block- und Dateispeicher nur begrenzte Metadaten speichern können, erlaubt Objektspeicher das Anlegen beliebig vieler Metadaten je Objekt.

- Leistung: Blockspeicher überzeugt durch geringe Latenz und minimalen Overhead. Dateispeicher baut meist auf Blockspeicher auf, bringt aber durch Dateisystem und Protokolle zusätzlichen Overhead mit. Objektspeicher kann zwar gut skalieren, leidet aber bei vielen Zugriffen unter höherer Latenz.

- Redundanz: Block- und Dateispeicher setzen auf Technologien wie RAID oder Erasure Coding zur Datensicherung. Objektspeicher bietet integrierte Redundanz und erleichtert die Datenreplikation über verschiedene Standorte hinweg.

Welcher Speichertyp passt zu welchem Einsatz?

Am besten richten Sie die Wahl des Speichertyps nach den Anforderungen Ihrer Workloads aus.

Blockspeicher eignet sich am besten für Datenbanken oder andere Anwendungen, die direkten Speicherzugriff erfordern. Dateispeicher ist ideal für die einfache Speicherung unstrukturierter Daten. Objektspeicher eignet sich am besten für Umgebungen, in denen eine massive Skalierbarkeit wichtig ist.

Zu den gängigen Anwendungsfällen für Blockspeicher gehören insbesondere:

- Relationale oder transaktionale Datenbanken.

- Zeitreihendatenbanken.

- Unternehmenskritische Anwendungen, die geringe Latenzen und Reaktionszeiten erfordern.

- Allgemeiner Speicher für virtualisierte und Bare-Metal-Server.

- Unterlagerung für Datei- und Objektspeicher.

- Hypervisor-Dateisysteme, die aufgrund ihrer Verteilung auf mehrere Volumes ebenfalls häufig Blockspeicher verwenden.

Zu den gängigen Anwendungsbereichen für Dateispeicher gehören:

- Maschinelles Lernen.

- Analysen.

- Gesundheitsakten.

- Video- und Audio-Streaming.

- Multimedia.

- Office-Anwendungen.

- Zielspeicher für Backups und Archive.

- Dateifreigabe und Zusammenarbeit im Workflow.

Zu den gängigen Einsatzbereichen für Objektspeicher, die einige Ähnlichkeiten mit Dateispeichern aufweisen, gehören:

- Zielspeicher für Backups und Archive.

- Dateifreigabe und Zusammenarbeit mithilfe von Anwendungen zur Dateisynchronisierung und -freigabe als zentraler Speicherort.

- Gesundheitsakten.

- Video- und Audio-Streaming.

- Multimedia.

- Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, insbesondere mit großen Datensätzen.

- Geografisch verteilte globale Namespace-Edge-Filer, die Objektspeicher als zentralisierten Data Lake verwenden.

- Data Lakes für groß angelegte Analysen, zum Beispiel Data Warehouses.