Sodapeaw - stock.adobe.com

SAP Business AI: Funktionen und Grenzen des KI-Portfolios

SAP Business AI integriert generative und analytische KI in Cloud-Anwendungen, verbindet Daten, Prozesse und Agenten zu einer steuerbaren Plattformstruktur.

SAP Business AI kombiniert die KI-Aktivitäten des Konzerns in einem einheitlichen System, das Funktionen für maschinelles Lernen, generative Modelle und agentische Prozessautomatisierung über alle SAP-Cloud-Anwendungen hinweg bereitstellt.

Allerdings verbirgt sich dahinter kein eigenständiges Produkt, sondern eine technische Ebene, die sich in vorhandene Systeme einbettet und Daten, Prozesse und Modelle zu einem konsistenten, steuerbaren Netzwerk verbindet.

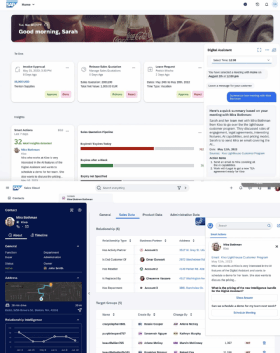

SAP Joule: Schnittstelle zur KI

Die Architektur folgt einem mehrschichtigen Aufbau aus eingebetteter KI in den Fachanwendungen, der übergreifenden AI Foundation auf der SAP Business Technology Platform (BTP) und der Interaktionsschicht SAP Joule. Diese Verknüpfung erlaubt die Ausführung von generativer und analytischer KI innerhalb der Produktivsysteme, ohne Datenexporte oder separate Modellumgebungen. Die Business Technology Platform stellt dabei Rechenleistung, Datenmanagement, Orchestrierung und Sicherheitsfunktionen bereit.

SAP wirbt damit, dass die Einführung von Business AI bei Unternehmen zu einer Umsatz- und Gewinnsteigerung führt. Generative KI-Technologien sollen laut Schätzungen von McKinsey weltweit einen jährlichen Produktivitätszuwachs von bis zu 4,4 Billionen US-Dollar ermöglichen. Diese Erwartungen bilden den wirtschaftlichen Hintergrund für die Einbettung der Technologie in sämtliche SAP-Produkte.

Joule fungiert als Benutzerschnittstelle für alle SAP-Cloud-Produkte. Über natürliche Sprache greift der KI-Assistent auf strukturierte Unternehmensdaten zu, versteht Transaktionen und kann darauf aufbauend Aktionen ausführen. Anwender formulieren Anfragen in Alltagssprache, Joule interpretiert den Kontext und leitet daraus Prozessschritte ab. Beispiele sind das Erstellen von Bestellungen, die Analyse von Kostenstellen oder das Zusammenfassen von Mitarbeiterfeedback. Joule deckt bereits rund 80 Prozent aller Standardtransaktionen im SAP-System ab und bietet zahlreiche spezialisierte Fähigkeiten, die rollenbasiert über das gesamte Cloud-Portfolio verteilt sind.

Joule-Agenten erweitern Möglichkeiten der KI-Nutzung

Die Besonderheit liegt im Zusammenspiel mit Joule-Agenten. Diese Agenten basieren auf dem Prozesswissen von SAP, greifen über die Business Data Cloud und den Knowledge Graph auf relevante Informationen zu und können eigenständig planen und Aufgaben über Systemgrenzen hinweg ausführen. So lassen sich zum Beispiel Dispute-Resolution-Fälle automatisch prüfen, Nachhaltigkeitskennzahlen berechnen oder Lieferkettenanomalien bewerten. Joule-Agenten sind selbstorganisierende Systeme, die in Teams arbeiten, Aufgaben aufteilen und kollaborativ Ergebnisse liefern.

Joule nutzt Techniken wie Retrieval-Augmented Generation (RAG), um Antworten mit Belegen zu verknüpfen. Alle Zugriffe berücksichtigen die Benutzerrechte aus den jeweiligen Anwendungen. Guardrails begrenzen Ausgaben, um Fehleingaben und unsichere Prompts zu verhindern. Sie dienen zugleich als aktive Kontrollinstanz im Dialog zwischen Nutzer und System. Eingaben werden auf sensible Inhalte geprüft, Aktionen auf autorisierte Datenkontexte begrenzt und Antwortbereiche gezielt eingeschränkt. Dadurch bleiben sowohl Informationszugriffe als auch Sprachmuster innerhalb definierter Sicherheits- und Compliance-Grenzen. Prompts und Ausgaben werden in Echtzeit bewertet, um Fehlinterpretationen oder risikobehaftete Antworten zu verhindern. Auf diese Weise tragen Guardrails zur Stabilität der generativen Funktionen bei und verankern die Prinzipien verantwortungsvoller KI direkt im technischen Ablauf.

Joule lernt mit, erkennt Sprachpräferenzen, analysiert Arbeitskontext und greift auf Daten aus Drittanwendungen zu. Die Integration in Microsoft 365 ermöglicht den wechselseitigen Aufruf von Funktionen beider Plattformen. Buchungen, Analysen oder Dokumentbearbeitungen lassen sich damit systemübergreifend ausführen. Neben den Anwenderfunktionen existiert eine erweiterte Variante für Berater. Joule for Consultants basiert auf über 200.000 Seiten SAP-spezifischer Wissensquellen und beschleunigt Cloud-Migrationsprojekte laut SAP um bis zu 14 Prozent.

Joule-Studio: Entwicklungsumgebung für Agenten und Skills

Mit Joule-Studio steht innerhalb von SAP Build ein Low-Code-Werkzeug zur Verfügung, mit dem Entwickler und Fachabteilungen eigene Agenten oder Skills definieren. Skills erledigen klar abgegrenzte, regelbasierte Aufgaben, zum Beispiel Datenabfragen oder Dokumentenerstellung. Agenten planen dagegen mehrstufige Prozesse und interagieren selbstständig mit anderen Systemen. Über den integrierten Agent Builder können Ziele in natürlicher Sprache beschrieben, Modelle ausgewählt und Kontextdaten hinterlegt werden.

Joule-Studio verbindet sich mit SAP- und Nicht-SAP-Systemen und erlaubt die Orchestrierung komplexer Workflows. Typische Szenarien reichen von prädiktiver Wartung über Betrugserkennung bis zu Lieferantenanalyse und Talentmanagement. Unternehmen können eigene Large Language Models (LLM) oder Modelle aus dem Generative AI Hub einbinden. Das Framework nutzt die Sicherheits- und Governance-Strukturen von SAP Build, einschließlich zentraler Richtlinien, Versionierung und Zugriffskontrolle.

Der Entwicklungsprozess bleibt dennoch anspruchsvoll. Die Effizienz hängt von sauber modellierten Daten, präzisem Prompt-Design und klarer Trennung der Agentenaufgaben ab. Fehlerhafte Kontexte können zu widersprüchlichen Handlungen führen. Die Verantwortung für Modellvalidierung und Ergebniskontrolle bleibt beim Unternehmen.

Eingebettete KI in den Fachanwendungen

SAP Business AI ist über alle Geschäftsbereiche verteilt. In der Fertigung erkennt die visuelle Inspektion Produktionsfehler automatisch, bewertet sie nach Normvorgaben und meldet sie in Echtzeit an Fertigungssteuerungen. In SAP S/4HANA und SAP Enterprise Service Management automatisieren KI-Modelle die Bearbeitung von Servicetickets und verringern manuelle Nacharbeiten. Im Einkauf generieren Algorithmen in SAP Fieldglass präzise Leistungsbeschreibungen für Ausschreibungen und reduzieren den Zeitbedarf.

In SuccessFactors erstellen generative Modelle Feedback-Texte, identifizieren Qualifikationslücken und unterstützen Führungskräfte bei Vergütungsentscheidungen. Das kann die Vorbereitung solcher Gespräche reduzieren. In Ariba und Concur unterstützen Joule-Agenten, Richtlinien für Reisen und Ausgaben zu prüfen und Geschäftsreisen zu planen.

Das Customer-Experience-Portfolio nutzt KI zur Personalisierung von Kampagnen, E-Mail-Zusammenfassungen und Übersetzungen. In SAP Signavio analysiert ein KI-basierter Process Recommender Prozessmodelle und schlägt Konfigurationen auf Basis von Best-Practice-Prozessen vor. Nachhaltigkeitslösungen nutzen generative Modelle, um Emissionsfaktoren automatisch Produktgruppen zuzuordnen und den manuellen Aufwand zu reduzieren. Die Business Technology Platform ermöglicht darüber hinaus geringere Entwicklungskosten, schnellere Informationssuche und geringeren KI-Implementierungsaufwand.

Im Supply Chain Management (SCM) kommen spezialisierte Joule-Agenten zum Einsatz. Der Field Service Dispatch Agent plant Serviceteams autonom, der Shop Floor Supervisor Agent überwacht Produktionslinien, und der Maintenance Planner Agent erstellt Wartungspläne auf Basis von Echtzeitdaten. Planer steigern so ihre Produktivität und verringern damit Stillstände.

SAP unterscheidet zwischen zwei Nutzungspaketen. Joule Base umfasst Grundfunktionen und ist in Cloud-Abonnements enthalten, Joule Premium bietet erweiterte Szenarien, Analysen und Automatisierungen auf nutzungsabhängiger Basis. Unternehmen bezahlen über sogenannte AI Units, die monatlich abgerechnet werden.

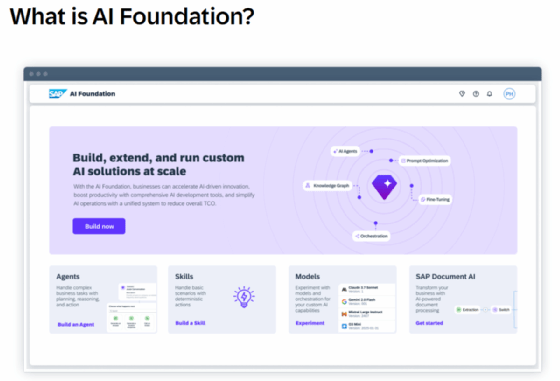

SAP AI Foundation: technische Grundlage

Die AI Foundation stellt die Basisschicht für alle KI-Funktionen auf der SAP Business Technology Platform dar. Sie bündelt wiederverwendbare Dienste für Training, Deployment, Datenintegration und Governance. Über AI Core werden Modelle als Services ausgeführt, trainiert und versioniert. Entwickler können Open-Source-Frameworks verwenden und Pipelines für Batch- oder Online-Inferenz betreiben. Das System unterstützt Multitenancy, sodass mehrere Mandanten innerhalb eines Unternehmens getrennte Modelle betreiben können.

AI Launchpad dient als zentrale Verwaltungsoberfläche. Hier lassen sich alle KI-Szenarien, Modelle, Prompts und Laufzeiten überwachen. Statistikfunktionen helfen bei der Abschätzung des Ressourcenbedarfs. Der Generative AI Hub bietet Zugriff auf Sprachmodelle führender Anbieter und verwaltet den Lebenszyklus von Prompts, Experimenten und Evaluierungen.

Vector Engine und Knowledge Graph ermöglichen semantische Suche und Kontextverknüpfung über Millionen von Datenfeldern und Tabellen hinweg. Der Knowledge Graph umfasst laut SAP rund 452.000 ABAP-Tabellen, 80.000 CDS-Views und 7,3 Millionen Felder. SAP entwickelt darüber hinaus eigene Foundation Models für strukturierte Geschäftsdaten, die numerische Vorhersagen erlauben, zum Beispiel für Zahlungsziele oder Auftragswahrscheinlichkeiten. Ein spezielles Large Language Model (LLM) für ABAP-Code wurde mit 250 Millionen Zeilen Cloud-optimiertem Code trainiert und unterstützt Entwickler bei Migration und Clean-Core-Projekten.

AI Core und AI Launchpad sind hyperscaler-agnostisch und in einem Free-Tier-Modell verfügbar. Beide Dienste tragen internationale Sicherheitszertifizierungen, darunter ISO 27001, 27018 und SOC 2 Type II.

SAP BTP: Entwicklungs- und Integrationsrahmen

Die Business Technology Platform vereint Datenmanagement, Automatisierung und Entwicklung in einem technischen Fundament. Mit Build Code, Automation Pilot und HANA Cloud bietet sie Werkzeuge für Codegenerierung, Prozessautomatisierung und semantische Datenspeicherung. Entwickler können generative Modelle nutzen, um APIs zu dokumentieren oder Metadaten zu ergänzen. Über Software Development Kits (SDK) für ABAP, Python und JavaScript lässt sich KI in bestehende Projekte integrieren.

SAP Joule for Developers erweitert diese Umgebung um Assistenten für Codeanalyse, Testdatengenerierung und Projektsteuerung. Durch den Einsatz generativer Modelle sinkt der Entwicklungsaufwand, gleichzeitig entstehen neue Anforderungen an Sicherheit, Prompt-Validierung und Zugriffskontrolle.

Governance, Datenschutz und Verantwortung

SAP verankert verantwortungsvolle KI in einer festen Organisationsstruktur. Ein internes Ethics Steering Committee und ein externes Advisory Panel bewerten jedes neue Szenario. Die AI Ethics Policy gilt für alle Mitarbeiter und Partner und orientiert sich an der UNESCO-Empfehlung sowie am EU AI Act. Kunden behalten die Kontrolle über ihre Daten, die nur für die jeweilige Transaktion genutzt und nicht zum Training externer Modelle herangezogen werden.

Technisch erfolgt die Absicherung über Anonymisierung, Mandantentrennung, Transport Layer Security (TLS) und differenzierte Rollenverwaltung. Darüber hinaus berücksichtigt SAP spezifische Risiken generativer Modelle wie Prompt Injection oder Halluzinationen durch Szenariobeschränkungen und menschliche Freigaben. KI-Lösungen unterliegen bestehenden Softwareverträgen mit zusätzlichen Klauseln zu Haftung und Datenverwendung.

Trotz dieser Strukturen bleiben Herausforderungen bestehen. Unternehmen müssen intern klären, welche Daten für KI-Prozesse zugelassen sind, wie Ergebnisse überprüft und wie fehlerhafte Automatisierungen korrigiert werden. In regulierten Branchen führt das zu hohem Abstimmungsbedarf zwischen IT, Compliance und Fachbereichen.

Kritische Aspekte und Grenzen

Die Integration von SAP Business AI erfordert stabile Cloud-Anbindungen, konsistente Datenmodelle und interne Kompetenz im Umgang mit generativer Technologie. Eine unzureichende Datenqualität oder fehlende Transparenz in der Prompt-Erstellung kann Ergebnisse verfälschen. Zudem bestehen Abhängigkeiten von Cloud-Diensten, deren Infrastruktur außerhalb der direkten Kontrolle eines Unternehmens liegen.

Auch die Automatisierung durch Agenten verändert Verantwortlichkeiten. Entscheidungen, die bisher durch Menschen validiert wurden, laufen zunehmend systemgestützt ab. Ohne klare Freigabeschritte droht ein Verlust an Nachvollziehbarkeit. Ein zu starker Fokus auf generative Modelle birgt die Gefahr, domänenspezifisches Wissen zu überlagern. Gleichzeitig profitieren Unternehmen nur, wenn Governance, Datenmanagement und Schulung zusammenspielen.

Ausblick

SAP plant, die Zahl der KI-Szenarien deutlich zu erhöhen. Joule soll hyperpersonalisierte Inhalte erstellen, Benutzerpräferenzen erkennen und externe Systeme noch tiefer einbinden. Mit wachsender Reife der eigenen Foundation Models wird sich der Schwerpunkt von Integration hin zu Eigenentwicklung verlagern. Die Integration bleibt Cloud-zentriert und Teil der Programme Rise with SAP und Grow with SAP.

Langfristig zielt SAP auf eine Architektur, in der Agenten selbständig zusammenarbeiten, aber über Launchpad und Governance-Regeln kontrolliert bleiben. Damit verschiebt sich SAP Business AI von einer reaktiven Assistenz hin zu einem reglementierten, semantisch vernetzten Systemverbund.