Cybrain - stock.adobe.com

Hochtemperatur-Supraleiter: HTS-Kabel im Rechenzentrum

Supraleitende Kabel erhöhen durch geringe Verluste die Effizienz elektrischer Anlagen, sparen Platz in Kabeltrassen und schaffen Reserven für künftige Lastanforderungen.

Moderne Hochtemperatur-Supraleiter (HTS), wie beispielsweise bandförmige Leiter aus Yttrium-Barium-Kupferoxid (YBCO – eine Art von REBCO, Seltenerd-Barium-Kupferoxid), arbeiten mit flüssigem Stickstoff bei Temperaturen zwischen etwa 64 K und 84 K (-209 °C bis -189 °C) unter einem Druck von 2 bis 3 Bar. Das Kabel selbst erzeugt keine ohmschen Verluste, die Hauptverluste entstehen jedoch durch das Kryosystem

Aufbau: Hochtemperatur-Supraleiterkabel bestehen aus einem zentralen Kern, der entweder aus einem Kupferstabilisator oder eine konzentrische Leitung bestehen kann, durch die etwa flüssiger Stickstoff fließt. Um diesen Kern herum sind supraleitende Bänder nebeneinander entlang des Umfangs angeordnet und verdrillt. Je nach Spezifikationen und erforderlicher Leistungskapazität kann ein supraleitendes Kabel eine oder mehrere Schichten solcher Bänder enthalten. Zusätzlich kann außen eine Abschirmschicht angebracht werden. Die Abschirmung und der Leiter (Phase oder Pol) sind durch eine elektrische Isolierschicht getrennt, die bei kryogenen Temperaturen funktioniert. Das gesamte System ist in einem vakuumisolierten Kryostaten eingeschlossen. Diese Konstruktion ermöglicht hohe Stromdichten bei kompaktem Außendurchmesser und reduziert die Stärke des elektromagnetischen Feldes (EMF) außerhalb des Kryostaten.

Materialgrundlage: YBCO hat eine kritische Temperatur von etwa 92 K (-181 °C). Die Strombelastbarkeit eines supraleitenden Bandes hängt direkt von seiner Betriebstemperatur ab: Je niedriger die Temperatur, die nahe der von flüssigem Stickstoff liegt, desto höher ist seine elektrische Leistungsfähigkeit. Der Betrieb bei solch niedrigen Temperaturen ermöglicht nicht nur eine hohe Stromtransportfähigkeit, sondern bietet auch eine ausreichende Sicherheitsmarge, um zu verhindern, dass das Band aus seinem supraleitenden Zustand übergeht.

Begriffe im Überblick

Supraleiter/kritische Temperatur (Tc): Materialien, die unterhalb einer materialspezifischen Temperatur ihren elektrischen Widerstand verlieren. Tc ist die Einschalttemperatur des supraleitenden Zustands.

Hochtemperatur-Supraleiter (HTS): Tc liegt oberhalb der Siedetemperatur von flüssigem Stickstoff (77 K beziehungsweise −196 °C). Ermöglicht wirtschaftliche LN₂-Kühlung.

YBCO (Yttrium-Barium-Kupferoxid): Häufiges HTS-Bandmaterial. Tc typisch um 92 K (-181 °C); Betrieb praxisnah bei 70 bis 77 K (-203 bis -196 °C).

LN₂: Flüssiger Stickstoff. Kühlmedium, das bei Atmosphärendruck zwischen 64 und 77 K (-209 bis -196 °C) flüssig ist. Es ist inert und kostengünstig.

Kryostat: Isoliertes Gehäuse/Leitungssystem, das den kalten Raum für den Supraleiter schafft (Vakuum-/Mehrlagenisolation, Sensorik, Ventile).

SFCL (Superconducting Fault Current Limiter): Supraleitender Fehlerstrombegrenzer, der Kurzschlussströme innerhalb von Millisekunden selbsttätig begrenzt und nach Störungsende wieder supraleitend wird.

AC / DC: Wechsel- bzw. Gleichstrom. HTS-Kabel können für beide Betriebsarten ausgelegt werden. DC vermeidet AC-Bandverluste, erfordert aber Leistungselektronik an den Schnittstellen.

HV / MV / LV: High-/Medium-/Low-Voltage (Hoch-/Mittel-/Niederspannung). Typische RZ-Zuführung über MV, Verteilung in den Halls meist LV.

Busway / Sammelschiene: Modulares Schienensystem zur Stromverteilung in Gebäuden und RZ-Hallen. Alternative zu parallel geführten Kabelsträngen.

PDU (Power Distribution Unit): Verteilebene im Rack- oder Raum-Umfeld; misst, schaltet und schützt Abgänge zu IT-Lasten.

EMF (elektromagnetische Felder): Felder durch Strom/Spannung; bei HTS-Kabeln durch konzentrische Abschirmung außerhalb des Kryostaten meist vernachlässigbar.

XLPE: Vernetztes Polyethylen als Isolationswerkstoff in konventionellen Leistungskabeln (zum Beispiel MV-/HV-Netze).

Redundanz (N, N+1, 2N): Auslegungsprinzip der Versorgungssicherheit; N+1 hält eine zusätzliche Komponente vor, 2N spiegelt die Infrastruktur vollständig.

IEC 63075: Internationaler Standard mit Prüfmethoden/Anforderungen für AC-HTS-Leistungskabel; unterstützt Qualifizierung und Vergleichbarkeit von Systemen.

Kühlung: LN₂ im geschlossenen Kreislauf

Als Kühlmedium dient flüssiger Stickstoff (LN₂), der chemisch inert ist und in der flüssigen Phase bei 64 bis 77 K (-209 bis -196 °C) vorliegt. Typisch ist ein geschlossener Kreislauf: Kaltes LN₂ wird eingespeist, nimmt entlang des Kabels Wärme auf, wird zurückgeführt, verflüssigt und erneut eingespeist.

Je nach Betriebsart unterscheiden sich die Verlustanteile:

- DC-Betrieb: Bei Gleichstrom gibt es weder elektrische Verluste (Joule-Effekt) im Leiter noch Wechselverluste in den Bändern. Die Betriebskosten (Opex) sind hauptsächlich auf das Kühlsystem zurückzuführen.

- AC-Betrieb: Bei Wechselstrom kommen zusätzlich frequenz- und geometrieabhängige Bandverluste (Hysterese/Kopplung) hinzu. In einem LV-RZ (Niederspannung) sind die Opex-Unterschiede zwischen AC und DC in der Praxis häufig gering; die Architektur ist entscheidend.

Für den sicheren Betrieb sind einige Rahmenbedingungen zu beachten.

- ODH-Sensorik für LN₂-Räume verhindert Risiken durch Sauerstoffverdrängung.

- Redundante Kryo-Aggregate sichern die Kühlkette.

- Eine geregelte Druckhaltung stabilisiert den Betrieb des Kryostaten.

Schutz- und Betriebssicherheit: Kabel und SFCL

Die Abwehr und Begrenzung von Fehlerströmen in elektrischen Netzen ist für viele Branchen eine große Herausforderung, insbesondere für Rechenzentren.

Die besondere Eigenschaft supraleitender Materialien besteht darin, dass sie, sobald ein Fehlerstrom ihren kritischen Wert (den maximalen Strom, den ein supraleitendes Band führen kann) überschreitet, sofort ihren supraleitenden Zustand verlieren und widerstandsfähig werden. Dieses natürliche Verhalten kann genutzt werden, um Kurzschlussströme automatisch zu begrenzen.

Der Hersteller Nexans hat zum Beispiel zwei sich ergänzende Ansätze entwickelt:

- Einerseits qualifizierte supraleitende Kabel, die Fehlerströme von bis zu 40 kA für 200 Millisekunden ohne Beschädigung aushalten können;

- Andererseits eine Technologie – der supraleitende Fehlerstrombegrenzer (SFCL) –, die den Übergang von supraleitend zu resistiv nutzt, um Fehlerströme zu absorbieren oder zu reduzieren, wodurch ein vollautomatisches System entsteht, das ohne menschliches Eingreifen funktioniert.

Durch die Reduzierung des Fehlerstroms wird es möglich, einfachere und sicherere elektrische Systeme zu konstruieren und gleichzeitig den zuverlässigen Betrieb von Geräten wie Transformatoren, Leistungsschaltern und PDUs (Power Distribution Unit) zu gewährleisten.

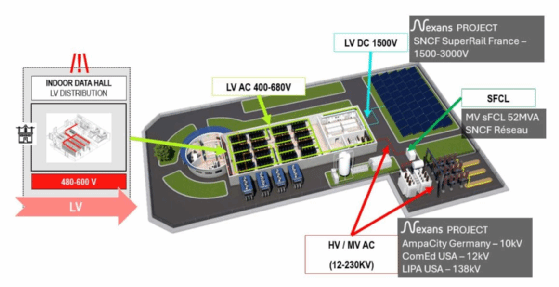

Integration im Rechenzentrum

Für die Umsetzung hilft die Trennung nach Außen- und Innenbereich:

- Zuleitung (HV/MV): HTS-Kabel sind mit klassischen Netzarchitekturen kompatibel und können oft mehrere konventionelle Stränge ersetzen. Dadurch werden Trassen und Tiefbau reduziert und Genehmigungen in urbanen Lagen erleichtert. Wo möglich, kann Mittelspannung (MV) statt Hochspannung (HV) Fläche und Komplexität sparen.

- Data Hall (LV): Konventionell realisiert erfordern hohe Leistungen mehrere parallele Busways, die voluminös, schwer und mit I²R-Verlusten sind. HTS-LV-Kabel übertragen dieselbe Leistung verlustfrei im Leiter, sind kompakt und lassen sich näher an kritische Verbraucher führen (thermisch und elektromagnetisch verträglich durch Vakuum-Isolation und konzentrische Schirmung). Beispiel für einen 3,5-MW-Campus: konventioneller Busway etwa 0,5 m x 1 m versus HTS-Kabel mit rund 250 mm Außendurchmesser.

Wirtschaftlichkeit (Totex) und Skalierung

Der Capex wird aktuell von HTS-Bandmaterial dominiert, sinkt jedoch mit zunehmender Skalierung. Parallel dazu steigen die Preise für Kupfer und Aluminium. Der Opex entsteht primär durch die Kälteenergie und wird gegen konventionelle Joule-Verluste bilanziert. Für belastbare Entscheidungen ist die Totex-Sicht (Lebenszyklus) entscheidend, nicht der reine €/m-Vergleich.

Beispieldimensionierung: Ein 500-MW-Campus lässt sich auf MV-Ebene mit zwei HTS-Kabeln à 34,5 kV/4,5 kA versorgen, wobei zwei Reservekabel Redundanz gewährleisten. Die Trassen können auf etwa 70 cm Breite und 50 cm Tiefe schrumpfen - statt dutzender paralleler XLPE-Leitungen.

Im Vergleich zu konventionellen Kupferkabeln, bei denen die Verluste durch den Joule-Effekt mit dem Quadrat des Stroms (I²R) steigen und sich über die Leitungslänge zu einigen Hundert Watt bis mehreren Kilowatt pro Kilometer summieren, entstehen bei HTS-Kabeln unterhalb ihrer Betriebstemperatur von 70 bis77 K (-203 bis -196 °C) im Leiter selbst praktisch keine ohmschen Verluste. Die verbleibenden Systemverluste verlagern sich auf die Kälteanlage und die thermischen Leckagen des Kryostaten. Für überschlägige Berechnungen kann man mit etwa 1 bis 2 W Wärmeeintrag je Meter Kabel rechnen. Bei realistischen Kälteleistungszahlen von 15 bis 20 W elektrische Antriebsleistung je 1 W Kälte ergibt das für 1 km Leitung eine elektrische Aufnahme in der Größenordnung einiger Dutzend Kilowatt. In DC-Anwendungen bleibt es im Wesentlichen bei diesem Kühlaufwand, während im AC-Betrieb zusätzliche bandbedingte Verluste anfallen. Diese können jedoch je nach Auslegung weiterhin deutlich unter den I²R-Verlusten konventioneller Kupfertrassen liegen.

Für LV-RZ-Serienlösungen sind Pilot-/Demoprojekte und LV-Normen der nächste Schritt. Laut Nexans ist der regulatorische Rahmen aktuell die größte Hürde.

Praxisstand und Referenzen

HTS-Systeme laufen seit Jahren im Übertragungs- und Verteilnetz, etwa „AmpaCity“ (10 kV/cica 40 MW) oder ein 12-kV-Einsatz in Chicago (circa 62 MW REG). Dies belegt laut Nexans die Robustheit und Effizienz der Systeme. Derzeit gibt es noch keine HTS-Supraleiterkabelanlagen für Rechenzentren, aber die Nachfrage steigt rapide.

Um den Anforderungen von Niederspannungsnetzen (LV) gerecht zu werden, hat der Hersteller ein DC-Supraleiterkabel entwickelt, das mit 480 V, 600 V und bis zu 3 kV DC betrieben werden kann. Dieses Kabel wurde bereits zertifiziert und am Bahnhof Montparnasse in der Region Paris installiert.

Für Wechselstromanwendungen betreibt Nexans in seinem Testzentrum in Hannover den ersten Niederspannungs-Wechselstrom-Supraleiter-Demonstrator, der mit denselben Spannungswerten betrieben werden kann.

Fazit

HTS-Kabel adressieren Leistungsdichte, Fläche und Verluste zugleich. Sie sind technisch attraktiv für Campus-Zuleitungen sowie LV-Routen nahe der Last - insbesondere bei engen Trassen, hohen Leistungsanforderungen und strengen Verfügbarkeitszielen. Der Weg in den Regelbetrieb des Rechenzentrums führt über Pilotinstallationen und LV-Normung. Bereits heute kann die Totex-Bilanz je nach Projektrahmen zugunsten von HTS ausfallen.

Dieser Artikel basiert auf einem Interview mit Nexans zu HTS-Kabeln für Rechenzentren.