Siarhei - stock.adobe.com

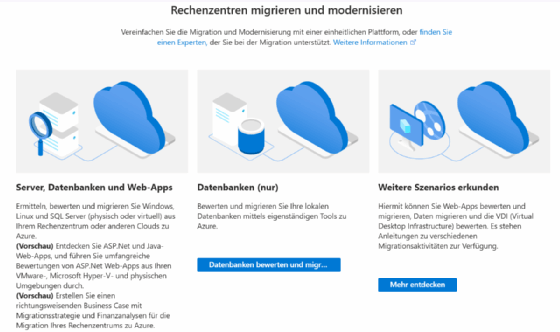

Wie Sie VMware-VMs mit Azure Migrate migrieren

Die Migration von VMware-Workloads nach Azure ermöglicht flexible Skalierung, senkt Kosten und erfordert strategische Planung von Inventarisierung bis Governance.

Unternehmen stehen häufig vor der Aufgabe, ihre virtualisierten Infrastrukturen zu modernisieren und in skalierbare Cloud-Plattformen zu überführen. Besonders VMware-Umgebungen geraten zunehmend unter Druck, da steigende Lizenzkosten, wachsender Wartungsaufwand und die Notwendigkeit flexibler Skalierung traditionelle Rechenzentren an ihre Grenzen führen.

Die Migration zu Microsoft Azure oder Azure Stack HCI/Azure Local ist in diesem Kontext mehr als eine reine technische Verschiebung von Workloads. Sie stellt eine strategische Weichenstellung dar, die unmittelbare Auswirkungen auf Betriebskosten, Sicherheitsarchitektur, Governance und Geschäftsprozesse hat. Azure bietet eine breite Palette an Diensten, die sowohl die klassische Virtualisierung als auch neue Cloud-native Workloads abdecken. Dazu zählen nicht nur virtuelle Maschinen, sondern auch erweiterte Funktionen für Identity Management, Datenanalyse, Automatisierung und Disaster Recovery. Entscheidend ist, dass eine Migration nicht unvorbereitet erfolgt, sondern mit einem klaren Fahrplan, in dem technische Voraussetzungen, Tool-Auswahl, Abhängigkeiten und Testverfahren von Beginn an eingeplant sind.

Voraussetzungen und Inventarisierung als Startpunkt

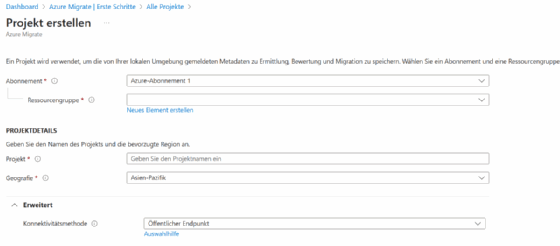

Der erste Schritt jeder Migration besteht in der Überprüfung der technischen Voraussetzungen. Zentral ist die vollständige Inventarisierung aller VMs, physischen Server und relevanten Abhängigkeiten. Dafür stehen zwei etablierte Verfahren bereit. Eine Azure-Migrate-Appliance kann im VMware-Rechenzentrum bereitgestellt werden, die kontinuierlich Systeme erfasst und deren Nutzungsmuster dokumentiert. Sie erstellt eine detaillierte Liste mit CPU-, RAM-, IOPS- und Netzwerkdaten, die als Grundlage für Bewertung und Planung dient.

Alternativ können Bestandsdaten mit dem Tool RVTools exportiert werden. Die xlsx-Datei lässt sich in Azure Migrate importieren und erlaubt eine manuelle oder halbautomatische Weiterverarbeitung. Diese Methode eignet sich insbesondere für Umgebungen, in denen aus Sicherheits- oder Governance-Gründen keine zusätzliche Appliance eingesetzt werden darf. Beide Varianten müssen vollständig durchlaufen werden, bevor eine weiterführende Bewertung beginnen kann.

Abhängigkeiten erkennen und Migrationsgruppen definieren

Ein besonders kritischer Schritt ist die Abhängigkeitsanalyse. Anwendungen bestehen selten aus nur einer VM, sondern aus komplexen Verbünden von Datenbanken, Middleware, Frontend-Servern und Schnittstellen zu Drittsystemen. Wenn einzelne Komponenten isoliert migriert werden, entstehen Ausfälle, da Systeme nicht mehr miteinander kommunizieren können.

Microsoft bietet für diese Analyse sowohl agentlose Verfahren als auch agentenbasierte Varianten. Agentenlos erfolgt die Erfassung über Netzwerk-Traffic-Analyse und liefert schnelle Ergebnisse, jedoch weniger detailliert. Agentenbasiert können Prozesse, Ports und Abhängigkeiten auf Ebene der Betriebssysteme erfasst werden, was insbesondere bei komplexen Geschäftsapplikationen unverzichtbar ist. Die so gewonnenen Daten ermöglichen es, Migrationsgruppen zu definieren, in denen logisch zusammenhängende Systeme gemeinsam verschoben werden. Parallel sollten Unternehmen ein Geschäftsszenario erstellen, in dem neben den technischen Parametern auch Kostenmodelle und erwartete Nutzenpotenziale berücksichtigt werden. Dieses Business-Case-Szenario ist Teil von Azure Migrate und erlaubt die Berechnung, ob der Betrieb in Azure langfristig kosteneffizienter ist.

Strategische Optionen: Azure-VMs oder Azure VMware Solution

Bei der Zielarchitektur gibt es grundsätzlich zwei Ansätze, die jeweils Vor- und Nachteile besitzen. Die klassische Variante ist die Migration von VMware-VMs in native Azure-VMs. Diese Integration erlaubt die vollständige Nutzung der Azure-Plattform, inklusive automatischer Skalierung, Integration in Dienste wie Entra ID, Azure Monitor oder Power BI sowie Zugriff auf unterschiedliche VM-Größen, Storage-Optionen und Skalierungsmuster.

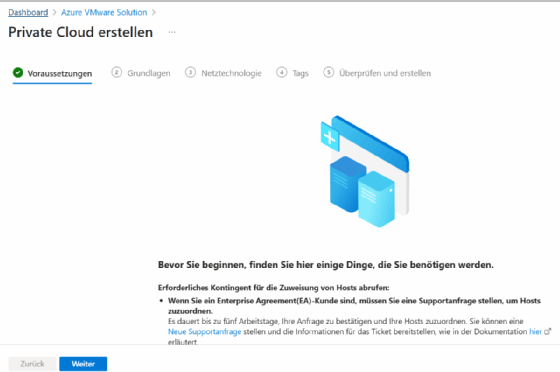

Alternativ bietet Microsoft die Azure VMware Solution (AVS) an, bei der Workloads weiterhin in einer VMware-Umgebung betrieben werden, die jedoch vollständig auf Azure-Infrastruktur läuft. Administratoren behalten Zugriff auf vCenter und bekannte Verwaltungsfunktionen, während die darunterliegende Hardware von Microsoft bereitgestellt wird. Diese Lösung ist besonders für Unternehmen attraktiv, die ihre VMware-Expertise bewahren möchten, aber gleichzeitig Zugriff auf Azure-Dienste wie Microsoft 365 benötigen. Damit eröffnet sich eine hybride Perspektive, in der klassische VMware-Verwaltung und moderne Azure-Integration kombiniert werden.

Migrationstechniken: Agentenbasiert, agentenlos oder Backup-Wiederherstellung

Für die eigentliche Durchführung der Migration stellt Microsoft mehrere Verfahren bereit. Die agentenbasierte Migration erfordert die Installation von Replikationsagenten auf den Quell-VMs. Dadurch ist eine detaillierte Kontrolle möglich, inklusive kontinuierlicher Datenreplikation, Failback-Szenarien und engmaschiger Überwachung. Die agentenlose Migration setzt hingegen auf Schnittstellen zum VMware-Hypervisor. Sie ist schneller eingerichtet, verzichtet auf Eingriffe in die VMs selbst und reduziert damit den Installationsaufwand. Allerdings fehlt die granulare Kontrolle, weshalb dieses Verfahren vor allem bei Standard-Workloads genutzt wird.

Ergänzend existieren Backup-basierte Verfahren. Veeam Data Platform erlaubt die Wiederherstellung bestehender VMware-Backups direkt in Azure. Für Administratoren, die bereits mit Veeam arbeiten, reduziert dies die Lernkurve erheblich. Auch Commvault bietet Lösungen für Cross-Hypervisor-Migrationen, während StarWind V2V die direkte Konvertierung von VMware-VMs in Hyper-V-Formate ermöglicht. Damit lassen sich hybride Szenarien mit Azure Stack HCI/Azure Local abbilden oder bestehende Hyper-V-Umgebungen erweitern.

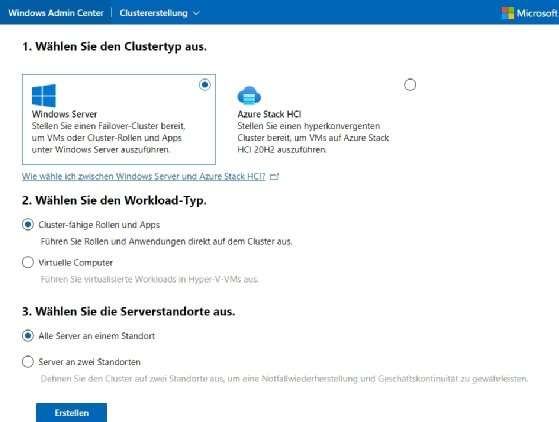

Migration zu Azure Stack HCI/Azure Local als Sonderfall

Ein besonderes Szenario ergibt sich, wenn VMware-Workloads nicht in die Public Cloud verschoben, sondern lokal auf Azure Stack HCI/Azure Local migriert werden sollen. Hier ist die Situation komplex, da Microsoft-Tools für VMware-zu-Hyper-V-Migration nur eingeschränkt verfügbar sind. Teile der Funktionalität befinden sich noch im Preview-Status und hängen von der eingesetzten Version des Virtual Machine Manager ab.

In manchen Umgebungen funktioniert die Konvertierung von VMware-VMs nach Hyper-V, in anderen ist sie deaktiviert. Praktikable Alternativen sind der Einsatz von StarWind V2V oder die Nutzung von Veeam, die beide eine Konvertierung in Hyper-V-Formate erlauben. Ein häufig gewählter Weg ist auch der Neuaufbau von VMs in Hyper-V kombiniert mit einer Wiederherstellung von Daten aus Backups oder der Synchronisation über Dateifreigaben. Für Administratoren bedeutet dies, dass eine Migration zu Azure Stack HCI/Azure Local mehr manuelle Eingriffe erfordert und im Vorfeld gründlich getestet werden muss.

Testmigrationen und gestufte Durchführung

Eine Migration in großem Maßstab darf nicht ohne Vorprüfung erfolgen. Azure Migrate bietet dafür die Möglichkeit, Testmigrationen durchzuführen. Dabei werden Kopien von VMs nach Azure übertragen, ohne die produktive Umgebung zu beeinträchtigen. Diese Tests zeigen frühzeitig, ob Konfigurationen, Netzwerkverbindungen oder Performance-Anforderungen korrekt abgebildet werden.

Erst wenn mehrere Testläufe erfolgreich abgeschlossen sind, sollte mit der produktiven Migration begonnen werden. Bewährt hat sich das Vorgehen in Wellen. Zunächst werden weniger kritische Systeme verschoben, etwa interne Test- oder Entwicklungssysteme. Anschließend folgen Geschäftsanwendungen mittlerer Priorität. Erst in einer finalen Welle werden zentrale Produktionssysteme migriert. Diese stufenweise Vorgehensweise reduziert Risiken und erlaubt, Erfahrungen aus früheren Schritten zu nutzen.

Fehlerbehebung bei Replikationsproblemen

In der Praxis treten regelmäßig technische Probleme auf, die Migrationen verzögern können. Häufige Fehler sind festhängende Replikationen, unvollständige Synchronisation oder stark reduzierte Übertragungsgeschwindigkeit. Microsoft dokumentiert hierfür detaillierte Schritte, mit denen Administratoren typische Ursachen beheben können. Dazu gehören die Überprüfung der Netzwerkbandbreite, die Anpassung von Replikationsintervallen sowie die Analyse von Fehlerprotokollen im Azure-Portal. In vielen Fällen ist auch das temporäre Zurücksetzen einer Replikation notwendig. Wichtig ist, dass solche Fehler nicht erst im Produktivbetrieb sichtbar werden, sondern bereits in Testmigrationen erkannt und behoben werden.

Sicherheitsanforderungen und Verschlüsselung

Bei allen Migrationen ist der Schutz sensibler Daten oberste Priorität. Azure ermöglicht die serverseitige Verschlüsselung mit vom Kunden verwalteten Schlüsseln. Unternehmen behalten so die Kontrolle über ihre Schlüsselverwaltung und können branchenspezifische Compliance-Vorgaben erfüllen. Ergänzend bietet Azure Security Center eine umfassende Überwachung, die Konfigurationsschwachstellen erkennt und Handlungsempfehlungen liefert. Diese Kombination ist entscheidend, um Datenschutz- und Audit-Anforderungen einzuhalten. Zusätzlich empfiehlt sich die Einrichtung von Backup-Strategien, um im Fall von Migrationsfehlern oder Angriffsversuchen eine Rücksicherung zu ermöglichen.

Netzwerkanforderungen und Governance

Eine oft unterschätzte Komponente bei VMware-Migrationen sind die Netzwerkanforderungen. Während der Replikationsphase werden große Datenmengen übertragen, was ohne ausreichend dimensionierte Bandbreite zu Verzögerungen führt. In hybriden Szenarien mit Site-to-Site-VPN oder ExpressRoute ist eine sorgfältige Kapazitätsplanung erforderlich. Neben der technischen Dimension muss auch die Governance berücksichtigt werden. Azure bietet mit Richtlinien und Namenskonventionen die Möglichkeit, Ordnung in großen Umgebungen zu schaffen. Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) verhindert Fehlkonfigurationen durch unberechtigte Administratoren. Nur wenn Governance-Modelle frühzeitig definiert sind, lassen sich Migrationsprojekte konsistent und sicher umsetzen.

Integration und Kostenkontrolle nach der Migration

Nach Abschluss der Migration beginnt die Optimierungsphase. Hier stehen Kostenkontrolle, Performance-Fein-Tuning und Integration in das Microsoft-Ökosystem im Mittelpunkt. Azure Cost Management liefert präzise Analysen über Ressourcennutzung und Kostenentwicklung. Unternehmen können durch Reserved Instances oder die Wahl passender VM-Größen erhebliche Einsparungen erzielen. Auf technischer Ebene lassen sich Workloads mit Entra ID für ein zentrales Identitätsmanagement verknüpfen. Anwendungen können über Power BI ausgewertet oder in Microsoft 365 eingebunden werden. Diese Nacharbeiten sind nicht optional, sondern entscheidend, um den vollen Nutzen der Cloud-Migration auszuschöpfen.

Unterstützungsprogramme und Schulung des Personals

Ein häufig unterschätzter Erfolgsfaktor ist die Schulung des Personals. Microsoft bietet mit dem Azure Migration and Modernization Program (AMMP) ein strukturiertes Unterstützungsangebot, das neben technischer Expertise auch Best Practices vermittelt. Unternehmen, die Anspruch auf FastTrack for Azure haben, erhalten zusätzliche Ressourcen für Planung und Umsetzung. Parallel müssen interne Teams auf die neuen Verwaltungs- und Überwachungsfunktionen geschult werden. Ohne gezielte Trainings droht ein Kompetenzverlust, der den Betrieb in der neuen Umgebung erschwert. Eine vollständige Dokumentation aller Migrationsschritte ist ebenfalls notwendig, um Wissen zu sichern und künftige Projekte effizienter durchzuführen.

Best Practices aus der Praxis

Die Erfahrung aus zahlreichen Projekten zeigt, dass erfolgreiche Migrationen fast immer bestimmten Mustern folgen. Eine vollständige Inventarisierung ist unverzichtbar, um keine Systeme zu übersehen. Abhängigkeitsanalysen verhindern Ausfälle durch isolierte Migrationen. Pilotmigrationen mit nicht kritischen Systemen liefern Erfahrungswerte, die in späteren Wellen genutzt werden können. Netzwerkplanung und Governance sind integrale Bestandteile, keine Nebenthemen. Die Kombination von Microsoft-Tools mit Drittanbieter-Lösungen wie Veeam, Commvault oder StarWind schließt technische Lücken und erhöht die Flexibilität. Nach Abschluss einer Migration ist es entscheidend, kontinuierlich an Optimierungen zu arbeiten, sei es bei Kosten, Performance oder Sicherheit.

Migration von VMware-Workloads

Die Migration von VMware-Workloads nach Azure ist ein mehrschichtiger Prozess, der technisches Detailwissen, strategische Planung und organisatorische Disziplin erfordert. Sie ermöglicht den Übergang zu einer flexiblen, skalierbaren und kosteneffizienten Infrastruktur, die sich nahtlos in Microsoft-Dienste integriert. Entscheidend für den Erfolg ist, dass Unternehmen alle Phasen konsequent durchlaufen, von der Inventarisierung über Abhängigkeitsanalyse, Tool-Auswahl und Testmigration bis hin zu Governance und Schulung. Mit Azure Migrate, Site Recovery und Azure VMware Solution stehen verschiedene Werkzeuge bereit, die durch Partnerlösungen ergänzt werden können. Wer Migrationen strukturiert in Wellen umsetzt, Sicherheits- und Netzwerkanforderungen früh berücksichtigt und interne Kompetenzen aufbaut, stellt den langfristigen Erfolg sicher.