Wanan - stock.adobe.com

Wachsender Flächenbedarf für Rechenzentren und Infrastruktur

Rechenzentren wachsen stark, benötigen riesige Flächen und belasten Umwelt und Ressourcen. Nachhaltige Bauweisen und Regulierung sollen den Flächenverbrauch begrenzen.

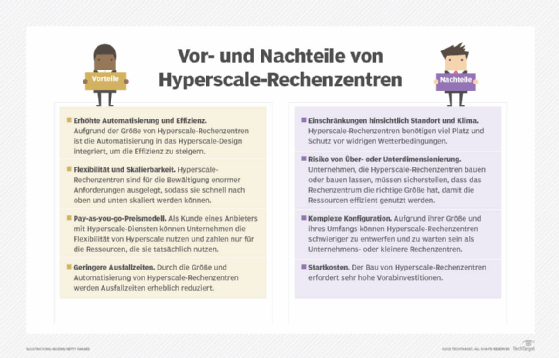

Rechenzentren benötigen viel Platz für die Unterbringung von Servern, was pro Einrichtung viele Hektar Land bedeutet. Die steigende Nachfrage nach KI-Workloads erhöht den Bedarf an Erweiterung und Bau weiterer Rechenzentren, wobei Hyperscaler zum neuen Standard werden.

Der Erwerb von Grundstücken für Rechenzentren ist ein zunehmend wichtiges Thema. Deshalb gilt es, begrenzt verfügbare Flächen sinnvoll und bestmöglich zu nutzen. Wir versuchen in diesem Beitrag zu untersuchen, wie viel Land Rechenzentren beanspruchen, wie sich diese Landnutzung auf die Umwelt auswirkt und wie die Zukunft aussieht, wenn die Landnutzung nicht eingeschränkt wird.

Grundstücksnutzung durch Rechenzentren verstehen

In den 1990er Jahren führte der Aufstieg von Internet-Startups zu einem Boom bei der Infrastruktur für Rechenzentren. Alte Bürogebäude wurden zu Rechenzentren umgebaut, leere Felder wurden zu Grundstücken und Gebäude konnten problemlos an lokale Energienetze angeschlossen werden, um den Strombedarf zu decken, ohne die Versorgung zu belasten.

Laut Stream Data Centers sind die ein bis zwei Megawatt starken Rechenzentren der 90er Jahre aufgrund der steigenden Nachfrage nach Kapazität und KI-Workloads heute Anlagen mit einer Leistung von über 40 Megawatt gewichen. Rechenzentren benötigen mehr Server, um diesen Bedarf zu decken, was mehr Platz und größere Stromversorgungssysteme erfordert. Rechenzentren benötigen eine weitaus höhere Stromversorgung, was bestehende Netze an ihre Grenzen bringen kann. Dies kann zur Installation neuer Hochspannungsleitungen, Umspannwerke oder Mikronetze führen, was wiederum eine höhrere Flächennutzung erfordert.

Laut McKinsey sind 200-Megawatt-Anlagen heute keine Seltenheit mehr, da dies die Rechenleistung ist, die zur Unterstützung von KI-Workloads benötigt wird. Im Jahr 2022 betrug die durchschnittliche Leistungsdichte pro Serverrack acht Kilowatt (kW). Im Jahr 2024 hat sich die durchschnittliche Leistungsdichte pro Server-Rack bei KI-fähigen Server-Racks auf 17 Kilowatt mehr als verdoppelt. Die Leistungsdichte wird mit steigender KI-Nachfrage weiter zunehmen. Der Bericht von McKinsey schätzt, dass die durchschnittliche Leistungsdichte bis 2027 auf 30 Kilowatt steigen wird.

Pankaj Sachdeva, Senior Partner bei McKinsey, sagte, dass die weltweite Nachfrage nach Rechenzentren Ende 2024 bei etwa 60 Gigawatt liegen wird und sich bis 2030 voraussichtlich verdreifachen wird. Aufgrund von Einschränkungen bei der Stromversorgung und der Lieferkette ist dies jedoch ein schwieriges Ziel für Rechenzentren, zumal der Bau eines neuen Rechenzentrums ohne Lieferengpässe und je nach Größe 18 bis 30 Monate dauert.

Laut Cushman & Wakefield stieg zum Ende der ersten Jahreshälfte 2025 in EMEA die Betriebskapazität auf 10,3 Gigawatt, was einem Anstieg von 21 Prozent innerhalb von zwölf Monaten entspricht. Durch weitere 2,6 Gigawatt im Bau und 11,5 Gigawatt in der Planung soll sich die Kapazität in naher Zukunft auf 24,4 Gigawatt steigern.

Flächenverbrauch von Rechenzentren in Zahlen

Die Flächennutzung von Rechenzentren setzt nicht nur aus dem Platz für die Unterbringung von Datenhallen zusammen, sondern umfasst auch Platz für die Strom- und und Netzwerkinfrastruktur, Kühlgeräte, Wassersysteme und Personalräume. Durchschnittlich benötigt ein Rechenzentrum etwa 9.300 Quadratmeter. Allerdings variieren die Größen der Rechenzentren stark, was eine Schätzung der Gesamtfläche schwierig gestaltet. Laut Statista gibt es im März 2025 weltweit mehr als 10.000 Rechenzentren.

Seit 2024 hat sich die durchschnittliche Größe von Rechenzentrumsgrundstücken verändert. Laut Cushman & Wakefield beträgt die durchschnittliche Fläche von Rechenzentrumsgrundstücken in den USA etwa 90,5 Hektar, was einem Anstieg von 144 Prozent seit 2022 entspricht. KI-Rechenzentren benötigen in der Regel mindestens 80 Hektar, um den physischen Platzbedarf für KI-Workloads zu decken. Der Gesamtflächenbedarf für moderne Hyperscaler übersteigt oft 80 bis 200 Hektar. Einige Unternehmen erwerben 400 Hektar oder mehr für das zukünftige Wachstum und die Erweiterung ihrer Rechenzentrumsstandorte.

Auswirkungen auf die Umwelt

Der Erwerb von Grundstücken für Rechenzentren wirkt sich negativ auf die Umwelt aus, da er den CO2-Fußabdruck vergrößert, die Landfläche einschränkt, Lebensräume zerstört und natürliche Ressourcen vernichtet.

Der Bau von Rechenzentren in oder in der Nähe von ökologisch sensiblen Gebieten schadet den lokalen Ökosystemen. Die Ausdünnung oder Rodung von Wäldern und die Bebauung von Grasland entzieht dem Land andere wichtige Nutzungsmöglichkeiten wie Landwirtschaft, Naturschutz und Wohnraum. Darüber hinaus verursachen die Rodung von Land, der Bau von Anlagen und der laufende Betrieb von Rechenzentren Treibhausgasemissionen, die die Umwelt nachhaltig schädigen.

Erhöhter CO2-Fußabdruck

Der Bau von Rechenzentren erhöht die Treibhausgasemissionen, insbesondere während der Bauphase. Der energieintensive Charakter des Baus und Betriebs dieser Anlagen verursacht kontinuierliche Emissionen, die während ihrer gesamten Betriebsdauer anhalten.

Die Nutzung erneuerbarer Energien kann die CO2-Emissionen senken, aber Methoden wie Solarenergie können große Rechenzentren nicht alleine nachhaltig mit Strom versorgen. Laut Simple Thread wären 585 Hektar Solarpanels erforderlich, um ein 100-Megawatt-Hyperscale-Rechenzentrum mit Strom zu versorgen.

Landbeschränkungen und Verlust von Lebensräumen

Verfügbares Land befindet sich oft an Standorten, die für die Infrastruktur von Rechenzentren vorbereitet werden müssen. Die Abholzung von Wäldern ist eine der verheerendsten Auswirkungen der Entwicklung von Rechenzentren. Bäume spielen eine wichtige Rolle bei der Filterung von Kohlenstoffemissionen. Die Entfernung von Bäumen verschlechtert die Luftqualität, setzt Kohlenstoffemissionen frei und stört Ökosysteme.

Der Erwerb von Land für Rechenzentren stellt auch eine erhebliche Bedrohung für Ackerland, Grasland und Feuchtgebiete dar. Die kumulativen Auswirkungen des Ersatzes dieser vielfältigen Ökosysteme durch Industrieanlagen haben Folgen für die Umwelt, die über die unmittelbare Baustelle hinausgehen.

Die Umwandlung von Ackerland in Standorte für Rechenzentren verringert die Flächen für die Nahrungsmittelproduktion, die Landwirtschaft und die biologische Vielfalt und verschlechtert die lokale Ernährungssicherheit und die Agrarwirtschaft. Die Umwandlung von Grasland zerstört natürliche Landschaften, die sehr effektiv zur Kohlenstoffbindung beitragen. Die Zerstörung von Feuchtgebieten beseitigt wichtige natürliche Infrastrukturen, auf die Gemeinden zum Schutz vor Umweltgefahren und für saubere Wasserressourcen angewiesen sind.

Die Fragmentierung, Degradation und der Verlust von Lebensräumen für Wildtiere, einschließlich gefährdeter Arten, führen zu langfristigen ökologischen Ungleichgewichten. Lokale Arten sind von Verdrängung bedroht, da ihre Lebensräume für industrielle Zwecke umgewandelt werden.

Zerstörung natürlicher Ökosysteme und Ressourcen

Der Bau von Rechenzentren führt zu Bodendegradation und Erosion in den umliegenden Gebieten. Grasland reguliert den Wasserhaushalt und erhält die Bodengesundheit, während Feuchtgebiete für Wasserfilterung, Hochwasserschutz und Küstenstabilisierung sorgen.

Umgestaltungen der Landschaft verändern den natürlichen Wasserfluss, was zu Komplikationen beim Regenwasserabfluss führt und die Wasserqualität in nahegelegenen Gewässern und Grundwasserleitern beeinträchtigt. Die Degradation und Entwässerung von Naturressourcengebieten mindert die Umweltleistungen dieser Ökosysteme und verringert ihre Fähigkeit, die biologische Vielfalt zu erhalten und das ökologische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

Die Zukunft des Landerwerbs für Rechenzentren

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten stehen die Beteiligten vor einer komplizierten Frage: Wie kann die Branche weiter vorankommen? Die Branche muss den betrieblichen Anforderungen Vorrang einräumen und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren. Die Regulierung der Standortwahl, das Experimentieren mit einzigartigen Umgebungen und die Integration nachhaltiger Landschaftsgestaltung könnten erste Schritte sein, um die Zukunft der Entwicklung von Rechenzentren und der Landnutzung zu gestalten.

Regulierung der Standortwahl

In Deutschland unterliegt die Standortwahl von Rechenzentren einer strengen Regulierung. Das Raumordnungsgesetz (ROG) legt fest, wie Flächen genutzt werden dürfen, dazu gehören beispielsweise eine ausgewogen Siedlungs- und Freiraumstruktur, eine nachhaltige Förderung der Infrastruktur und die Vermeidung von Zersiedlung.

Rechenzentren müssen in Flächennutzungsplänen von Gemeinden laut Baugesetzbuch (BauGB) als Sondergebiet oder Versorgungsfläche ausgewiesen werden. Im BauGB ist festgelegt, dass landwirtschaftliche Flächen, Ausgleichsflächen, Wälder, Überschwämmungsgebiete und Schutzflächen berücksichtigt werden müssen. Außerdem verpflichtet es die Gemeinden zu einem Abwägen zwischen öffentlichen und privaten Belangen wie Umwelt- und Wirtschaftsschutz.

Der eigentliche Bebauungsplan konkretisiert verbindlich die Art und das Maß der Nutzung, wie etwa die bauliche Ausrichtung, Umweltschutzflächen, Grund- und Geschossflächenzahl. Sowohl im Flächennutzungsplan als auch im folgenden Bebauungsplan müssen aufgrund der Eingriffsregelung Beeinträchtigungen der Natur und Landschaft abgewogen und gegebenenfalls durch Kompensationsmaßnahmen wie Ausgleichsflächen oder Umweltberichte angepasst werden.

Neben diesen Regularien greifen aber Normen und Standards wie die folgenden:

- DIN EN 50600 defininiert Anforderungen für Planung, Bau und Betrieb von Rechenzentren bezüglich der Infrastruktur und Energieversorgung.

- Die KRITIS-Verordnung regelt Anforderungen an Betreiber kritischer Infrastrukturen hinsichtlich ihrer IT-Sicherheit und Verfügbarkeit.

- Das Zertifizierungssystem Trusted Site Infrastructure (TSI) vom TÜV NORD umfasst Kriterien zur physischen Sicherheit und Verfügbarkeit von Rechenzentren.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) formuliert weitere Kriterien wie den Mindestabstand von 40 Kilometern zu Gefahrenquellen wie kerntechnische Anlagen. Auch Gebiete, in denen Hochwasser, Erdbeben, Wind und Waldbrandgefahr herrscht, sind zu vermeiden. Das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) gibt zwar keine konkreten Regeln bezüglich der Standortwahl an, aber alleine die Verpflichtung zur Abwärmenutzung beeinflusst die Auswahl des Standorts.

Einzigartige Umgebungen für ein Rechenzentrum

Rechenzentren werden traditionell horizontal gebaut, um die Kosten pro Megawatt zu optimieren. Der vertikale Bau von Rechenzentrumsinfrastrukturen würde jedoch die Landnutzung schonen. Vertikale Rechenzentren können näher an Kunden in städtischen Gebieten gelegen sein, was die Latenz und die Verbindungen verbessert. Die Kosten für die vertikale Erweiterung der Infrastruktur sind jedoch viel höher als für den horizontalen Bau.

Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Land suchen Entwickler von Rechenzentren nach innovativen Methoden für die Standortwahl. Rechenzentren werden unterirdisch, unter Wasser und möglicherweise im Weltraum gebaut.

Nachhaltiges Bauen

Nachhaltige Landschaftsgestaltung und Naturschutzmaßnahmen können ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Rechenzentren können lokale Energienetze und Wassersysteme unterstützen, indem sie netzunabhängige Stromversorgungsmethoden wie erneuerbare Energien vor Ort und nachhaltige Wassermanagementtechnologien einsetzen.

Flächennutzung durch Rechenzentren

Rechenzentren beanspruchen zunehmend große Flächen (durchschnittlich 9.300 Quadratmeter, Hyperscaler oft 80 bis 200 Hektar) und belasten durch Bau, Strombedarf und Infrastruktur die Umwelt. Die Nachfrage, getrieben von KI-Workloads, wächst rasant: Bis 2030 wird eine Verdreifachung des weltweiten Bedarfs erwartet. Der Flächenverbrauch bedroht Ökosysteme, Landwirtschaft und Biodiversität, steigert CO2-Emissionen und reduziert nutzbare Ressourcen. Künftig sind strengere Regulierung, vertikale Bauweisen und nachhaltige Energie- sowie Landschaftsnutzung entscheidend.