Thitiporn - stock.adobe.com

Wie sich ein Storage-as-a-Service-Konzept optimieren lässt

Die Bereitstellungsmethode, Service-Levels, Data Protection und Upgrade-Zeitpläne können entscheidend dafür sein, wie gut Storage-as-a-Service für Ihr Unternehmen funktioniert.

Unternehmen erstellen und speichern immer größere Datenmengen, entweder aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder weil sie sich davon künftig einen Mehrwert versprechen. Viele Unternehmen senken ihre Speicherkosten durch die Einführung von Storage-as-a-Service. Dieses Konzept birgt ein Optimierungspotential, über das wir in diesem Beitrag sprechen möchten. Um Verwechslungen mit Software-as-a-Service (SaaS) zu vermeiden, hat sich für Storage-as-a-Service, also die Speicherung von Daten in einer Cloud beziehungsweise in einem ausgelagerten Rechenzentrum, die Abkürzung STaaS durchgesetzt.

Das gemeinsame Thema bei as-a-Service-Angeboten ist die Art und Weise, wie Unternehmen die Technologie erwerben. Der Kunde ist nicht Eigentümer der Technik zur Bereitstellung dieser Dienste, sondern er zahlt für deren Nutzung. Im Falle von Storage-as-a-Service (STaaS) erfolgt die Abrechnung in der Regel pro Gigabyte oder Terabyte pro Monat, basierend auf einer Leistungsstufe. Der Benutzer zahlt übrigens auch zum Ende des Vertrags für die Rückübertragung der Daten.

Die Varianten von Storage-as-a-Service

Die drei Arten von STaaS sind Public Cloud, Private Cloud und Colocation, die wie folgt definiert sind:

Public Cloud

Die Public Cloud bietet STaaS als gemeinsam genutzte Infrastruktur an. Public Cloud STaaS ist seit der Einführung von S3 durch AWS im Jahr 2006 verfügbar. Der Objektspeicher berechnet Gebühren pro Gigabyte gespeicherter Daten, wobei der Preis je nach Verfügbarkeit und Leistung variiert. Anbieter von Public-Cloud-Diensten bieten auch Block- und Datei-Lösungen an, wobei der Zugriff auf Blockspeicher in der Regel auf Cloud-Compute-Instanzen beschränkt ist. Bei der Planung sollten auch die Ausstiegskosten beachtet werden.

Als Modell für die Bereitstellung von Speicherdiensten bietet Public Cloud Storage unbegrenzte Kapazitäten, ist skalierbar und erfordert nur geringe oder gar keine Verpflichtungen hinsichtlich Kapazität oder Nutzungsdauer.

Private Cloud

Private-Storage-as-a-Service-Angebote sind komplexer in der Bereitstellung. Während Public Cloud Storage eine gemeinsam genutzte Infrastruktur ist, ist Private STaaS einem einzelnen Kunden vorbehalten. Dies stellt eine Herausforderung für den Dienstleister dar, der sicherstellen muss, dass die erforderliche Kapazität vorhanden ist, ohne dabei seine eigenen Kosten in die Höhe zu treiben.

Anbieter von On-Premises-STaaS verlangen in der Regel eine Mindestkapazitätsverpflichtung (beispielsweise 100 TB) und eine Mindestlaufzeit (typisch sind ein bis drei Jahre). Einige Anbieter akzeptieren jedoch auch geringere Kapazitäten mit Laufzeiten von nur einem Monat.

Colocation

Eine dritte Option ist die Nutzung eines Colocation-Dienstes, bei dem der Anbieter die Infrastruktur in der Nähe eines Public-Cloud-Anbieters oder eines lokalen Netzwerk-Point-of-Presence installiert. Der Kunde nutzt die Speicherressourcen über das Netzwerk und profitiert dabei von einer geringen Latenz und dem Zugriff auf gemeinsam genutzte Ressourcen.

Dieser Ansatz bietet einen Service, der eng an das Private-Cloud-Modell angelehnt ist, mit der Option, entweder dedizierte oder gemeinsam genutzte Geräte zu verwenden und auf plattformspezifische Funktionen wie Snapshots und Datenreplikation zuzugreifen. Der Kunde muss die Netzwerkkosten für den Zugriff auf den Speicher übernehmen.

Unterschiede in den Service-Levels

Alle STaaS-Angebote enthalten Service Level Objectives (SLO) als Teil eines vertraglichen Service Level Agreements (SLA). In der Public Cloud sind die typischen SLOs niedriger als in Unternehmen, wo oft eine Verfügbarkeit von 99,99 oder sogar 99,999 Prozent zugesagt wird. Bei Verfehlung eines SLO bietet der Anbieter in der Regel Service-Gutschriften anstelle einer finanziellen Entschädigung an. Die Anwender müssen möglicherweise ihre Anwendungslandschaft widerstandsfähiger gestalten, damit sie bei der Nutzung von Cloud-Speichern eine höhere Verfügbarkeit erreichen.

Kunden, die STaaS-Angebote in der öffentlichen Cloud nutzen, können davon ausgehen, dass neue Dienste kontinuierlich und gemäß dem Zeitplan des Dienstanbieters implementiert werden. Der Kunde hat wenig oder gar keinen Einfluss auf geplante Ausfälle oder Upgrades.

Das Service-Management kann bei lokalem STaaS komplexer sein. Der Kunde hat mitunter mehr Einfluss auf den Zeitpunkt von Software-Patches und Upgrades, da die Hardware exklusiv ist. Dies ist jedoch möglicherweise nicht immer der Fall, wenn der Speicher als vollständig verwalteter Service bereitgestellt wird.

Bei der Aushandlung des Servicevertrags sollten Unternehmen die Bearbeitungszeit für den Austausch ausgefallener Komponenten oder die Behebung von Problemen sorgfältig prüfen. Die Bearbeitungszeiten entsprechen möglicherweise nicht denen von gemietetem oder gekauftem Speicher.

Data Protection ist Sache des Anwenders

STaaS wird in der Regel nicht mit Data Protection angeboten. Im Falle einer öffentlichen Cloud stellt der Cloud-Dienstleister nur den ausgefallenen Dienst, zum Beispiel die Speichersysteme, bis zum Recovery Time Objective (RTO) wieder her.

Die Datensicherung mit einer Backup-Software liegt in allen STaaS-Fällen vollständig in der Verantwortung des Kunden und sollte als zusätzlicher Kostenbestandteil betrachtet werden. Bei einem entsprechenden Angebot des Cloud-Service- oder Colocation-Anbieters kann die Datensicherung als separater Service dazugebucht werden.

Es gab jedoch Fälle, in denen Cloud-Dienstleister nach einem Hardwareausfall keine Daten wiederherstellen konnten. Data Protection liegt in allen STaaS-Fällen vollständig in der Verantwortung des Kunden.

Upgrades variieren je nach Art des Services

Unternehmen erneuern ihre Speicherhardware in der Regel alle drei bis fünf Jahre. Diese Speichererneuerungen werden in der Regel durch steigende Wartungskosten aufgrund der Alterung der Hardware verursacht. Speichererneuerungen können jedoch auch durch eine Reihe anderer Faktoren verursacht werden, zum Beispiel durch den Bedarf an mehr Kapazität, höherem Durchsatz, geringerem Strom- und Kühlungsbedarf und weniger Rack-Platz.

Bei Public-Cloud- und Colocation-Diensten wird die technische Erneuerung für den Kunden verschleiert. Im Laufe der Zeit aktualisieren die Anbieter ihre Dienste nach ihrem eigenen Zeitplan und bieten neuere, schnellere und manchmal auch günstigere Dienste an. Kunden können sich entscheiden, ob sie davon profitieren und auf die neuen Dienste umsteigen möchten oder nicht.

Bei STaaS als Managed Service erfolgen Technik-Updates im Rahmen eines fortlaufenden Modells. Der Provider wartet die Speichersysteme so lange, wie der Service-Vertrag besteht. Wenn ein Technik-Update erforderlich ist, führt der Anbieter das Update entsprechend des SLAs durch. Einige Anbieter haben Produkte, die vor Ort unterbrechungsfreie Upgrades ermöglichen, während andere möglicherweise die Hardware im Rahmen eines Migrationsprojekts austauschen müssen.

STaaS zusammengefasst

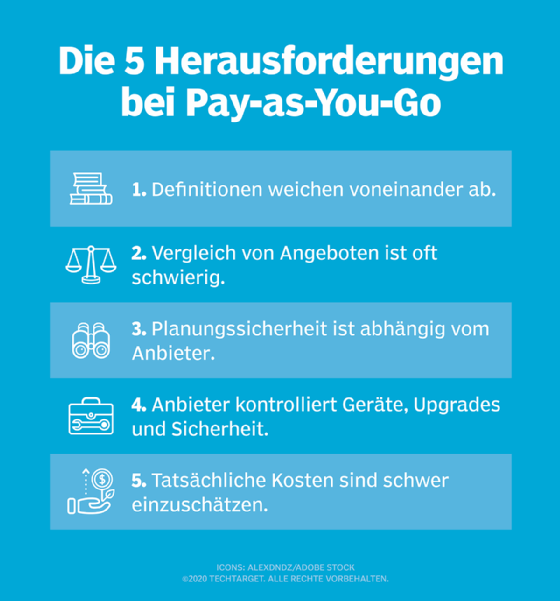

Storage as a Service kann ein hervorragender Ansatz für das Kostenmanagement sein, da es Vorabinvestitionen vermeidet und die Kosten an den Verbrauch anpasst. Allerdings hat der Service-Provider die Kontrolle über die Technik und ist deren Eigentümer. Dies kann für Unternehmen, die einen vollständigen Plattformzugriff und eine vollständige Kontrolle gewohnt sind, eine Herausforderung darstellen.

Wer STaaS nutzt, muss sich auch der versteckten Kosten bewusst sein. So können beispielsweise Gebühren für den Datenexport erheblich sein und fallen häufig an, wenn Daten aus der Cloud oder zwischen Clouds verschoben werden. In einigen Fällen können jedoch sogar Backups Gebühren für den Datenexport auslösen.

In einigen Fällen kann die Verwendung von STaaS auch die Speicherlatenz erhöhen, insbesondere in Situationen, in denen der Speicher geografisch von der Workload getrennt ist, die ihn nutzt. Dies kann für jede Workload problematisch sein, die einen Echtzeit-Datenzugriff erfordert.

Diejenigen, die gesetzlichen Compliance-Anforderungen unterliegen, müssen sich auch darüber im Klaren sein, wie sich die Nutzung von STaaS auf ihre Compliance-Bemühungen auswirken kann. Die meisten großen STaaS-Anbieter sind sensibel in Bezug auf Compliance-Vorgaben. Allerdings kann die Datenhoheit manchmal ein Problem darstellen, wenn ein Unternehmen garantieren muss, dass seine Daten einen bestimmten geografischen Bereich nicht verlassen.

Auf einen Blick: Storage as a Service

Definition: Speicherressourcen aus der Cloud oder einem ausgelagerten Rechenzentrum, abgerechnet nach Nutzung (Pay-as-you-go) oder als Abonnement.

Varianten:

- Public Cloud: hochskalierbar, geringe Einstiegshürden, aber Egress-Gebühren und eingeschränkte Kontrolle.

- Private Cloud: dediziert für einen Kunden, meist mit Mindestkapazitäten und Laufzeiten.

- Colocation: Speicher nahe am Kunden oder Cloud-Provider, oft mit niedriger Latenz.

- Kosten: flexibel, aber mit möglichen Zusatzgebühren (zum Beispiel Datenexport, Backups).

Service-Level: Verfügbarkeit typischerweise 99,9–99,999 Prozent; höhere Garantien meist nur im Enterprise-Bereich.

Verantwortung: Data Protection (unter anderem Backups) liegt fast immer beim Kunden oder muss als zusätzlicher Service erworben werden.

Chancen und Risiken: Kostentransparenz, flexible Skalierung, aber auch Kontrollverlust, Compliance- und Latenzthemen.