aleks - stock.adobe.com

Aktive Netzwerkinfrastruktur fürs WLAN planen: PoE und Switches

Bei der WLAN-Planung spielen aktive Komponenten wie Switches eine entscheidende Rolle. Sie müssen die Access Points mit Strom versorgen und immer ausreichend Bandbreite bieten.

Im Bereich der aktiven Netzinfrastruktur sind für WLAN-Lösungen im Unternehmensumfeld vielfältige Switch-Funktionalitäten erforderlich. Dabei geht es insbesondere um eine ausreichende Stromversorgung der WLAN-Access-Points mit PoE. Aber auch andere Themen wie neue Anforderungen im Multi-Gigabit-Umfeld sollten berücksichtigt werden.

Power-over-Ethernet (PoE)

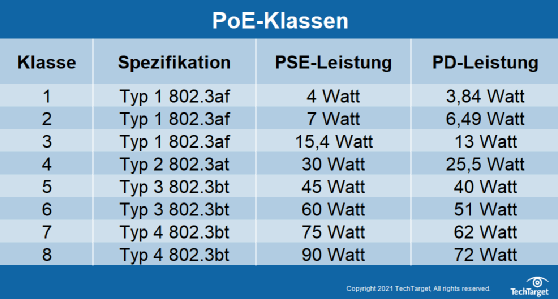

Da Access Points (AP) in der Regel an Orten installiert werden, an denen keine dedizierte Stromversorgung vorhanden ist, müssen die Switches Power over Ethernet (PoE) bereitstellen. Je nach Leistungsanforderung kommen unterschiedliche PoE-Standards zum Einsatz. In Folge muss die Leistung für den einzelnen Port, als auch die kumulierte PoE-Leistung pro Switch betrachtet werden. Die Leistung auf dem einzelnen Port ergibt sich aus der Leistungsangabe aus dem Datenblatt des Access Points und die kumulierte Leistung aus der vorgenannten Angabe multipliziert mit der Anzahl an Access Points. Die PoE-Gesamtkapazität des Switches muss also ausreichend dimensioniert sein, um alle angeschlossenen Access Points mit Strom versorgen zu können ohne Engpässe zu verursachen. Für neue Umgebungen empfiehlt sich der Einsatz von 802.3bt fähigen Switches mit mindestens Klasse 6, also 60 Watt Ausgangsleistung je Port. Aktuelle Switches verfügen über sogenanntes Perpetual PoE, das auch bei Neustart eines Switches Strom liefert. Dies reduziert zum Beispiel die Downtime bei Updates, da die Access-Points nicht neu starten, sondern sich nur neu mit dem Controller verbinden müssen.

Falls die eingesetzten Switches kein PoE oder nur unzureichende Leistungsklassen zur Verfügung stellen, sind PoE-Injektoren eine Alternative, die zwischen Switch und Access Point geschaltet werden, um den AP mit Spannung zu versorgen. In solchen Fällen sind auch sogenannte PoE Midspan Adapter mit einer höheren Anzahl von Ports für viele APs denkbar. Sie können zentral im Verteilerraum jeweils zwischen Switch und APs geschaltet werden und haben typischerweise in Anlehnung an einbaufähige 19-Zoll-Switches bis zu 48 Ports. PoE-Injektoren und Midspan-Adapter sind der PoE-Funktion im Switch unterzuordnen, da sie eine zusätzliche Fehlerquelle darstellen und nicht so einfach zu handhaben sind wie die PoE-Funktion im Switch. So kann auf verwalteten Switches beispielsweise auf einzelnen Ports PoE abgeschaltet werden, um das dahinter befindliche Endgerät neu zu starten. Zudem können die Switches in vielen Fällen genauer per LLDP-MED Protokoll erkennen, wie viel Leistung das Endgerät benötigt.

Switch-Funktionen

Switches übernehmen also klassischerweise die oben genannten PoE-Funktionen. Darüber hinaus stellen sie die Schnittstelle zwischen den Access Points und dem WLAN-Controller her. Sie müssen für eine Sicherheitssegmentierung zudem VLAN-fähig sein. Die unterschiedlichen WLAN-Netze werden auf dem Controller den unterschiedlichen VLANs zugewiesen. Der Switch leitet die Ethernet-Frames dann im entsprechenden VLAN an die Firewall weiter, die entsprechend die Sicherheitsrichtlinien mit Ihrem Regelwerk anwendet. Die Switche sollten zudem LLDP-MED unterstützen, um den genauen PoE-Leistungsbedarf des Endgeräts ermitteln zu können.

Mit der Einführung von Wi-Fi 6 (802.11ax) und Wi-Fi 7 (802.11be) stiegen die Anforderungen an die kabelgebundene Anbindung der Access Points. Während klassische 1-GBit/s-Ports für ältere WLAN-Generationen ausreichten, benötigen moderne APs höhere Geschwindigkeiten, um die Bandbreiten im WLAN-Umfeld auch in das verkabelte Netz transportieren zu können. Hierbei kommt Multi-Gigabit Ethernet (mGig) ins Spiel. Dies bringt je nach Switch-Typ Unterstützung für 2,5GBASE-T, 5GBASE-T oder 10GBASE-T mit sich. Der tatsächliche Bedarf am Switch ergibt sich aus der maximalen Port-Geschwindigkeit des WLAN-APs und den benötigten Datenraten der Nutzer, die über diesen versorgt werden. Switches sollten daher Multi-Gigabit-Ports in der ausreichenden Quantität unterstützen, die sich flexibel an die benötigte Geschwindigkeit anpassen.

Sobald mGig zum Einsatz kommt, müssen jedoch im Planungsprozess auch die Uplink-Geschwindigkeiten betrachtet werden. Klassische 1- oder 10-GBit/s-Verbindungen reichen häufig nicht mehr aus, sodass auf 25- oder 40-GBit/s-Uplinks im Access-Bereich von Campus-Netzen migriert wird. Dies setzt in Folge andere SFP-Slots am Switch voraus und stellt höhere Anforderungen an die Glasfaserverbindung von Access-Switches zu den Distributions-Switches oder dem Collapsed Core. Klassisch gilt von Access zur Distribution eine Empfehlung der Überbuchung der Bandbreiten von 1:20.

LACP (IEEE 802.3ad/802.1AX) ermöglicht die Bündelung mehrerer physischer Links zwischen Switch und Access Point, um den Durchsatz zu erhöhen und Redundanz zu schaffen. Multi-Chassis Link Aggregation (MC-LAG) zu WLAN-APs, also eine Verteilung des LACP-Links auf zwei unterschiedliche Switches ermöglicht selbst während Ausfall eines Switches oder während Updates die Funktion des Access Points. Dies rechtfertigt in der Folge auch die Anbindung von WLAN-Access-Points über zwei Ethernet-Ports. In der Konsequenz muss jedoch auch eine höhere Anzahl an Switch-Ports bereitgestellt werden. Dies ist wiederum im Planungsprozess bei der Beschaffung der Switches zu berücksichtigen.

Dies ist der sechste Artikel unserer Serie zu WLAN-Planung. Der fünfte Beitrag behandelte mit dem WLAN-Controller ebenfalls einen Teil der aktiven Netzwerkinfrastruktur. In Beitrag Nummer 4 war die passive Infrastruktur fürs WLAN das Hauptthema. Im dritten Teil widmen wir uns Simulation und Pre-Deployment Site Surveys und im zweiten Teil den Qualitätsparametern. Der erste Teil behandelt die Planungsgrundlagen als Basis für ein WLAN-Projekt.