Roman Milert - Fotolia

So erstellen Sie einen sinnvollen Backup-Zeitplan

Für geschäftskritische Systeme und Daten gilt: Je häufiger das Backup, desto besser. Aber wie oft sollten Sie Ihre Daten sichern? Wir geben Tipps für die Erstellung eines Zeitplans.

Angesichts der Vielzahl an verfügbaren Backup-Lösungen gibt es heute keinen Grund mehr, auf regelmäßige Datensicherungen zu verzichten. Entscheidend ist dabei vor allem die sorgfältige Planung der Backup-Zeitpunkte.

Ein strukturierter Backup-Zeitplan legt fest, wann vollständige Systeme, einzelne Datenbanken, Netzwerkdateien oder andere kritische Komponenten gesichert werden. Ziel ist es, einen konsistenten und nachvollziehbaren Ablauf für alle Backup-Aktivitäten zu etablieren.

Warum ein Backup-Plan unerlässlich ist

Die Erstellung eines Backup-Zeitplans zählt zu den grundlegenden Aufgaben im IT-Betrieb. Er bildet die Basis für zahlreiche weitere Prozesse und Anforderungen:

- Disaster Recovery: Schnelle Wiederherstellung und Inbetriebnahme von Systemen, virtuellen Maschinen, Dateien und Datenbanken nach Ausfällen.

- Definition von Backup-Zeiten: Der Zeitplan umfasst alle Sicherungs- und Testaktivitäten und benennt die dafür eingesetzten Tools und Ressourcen.

- Schutz vor Datenverlust: Auch versehentlich gelöschte Dateien können dank regelmäßiger Backups unkompliziert wiederhergestellt werden.

- Minimierung von Beeinträchtigungen: Durch die Planung außerhalb der Kernarbeitszeiten wird der laufende Betrieb möglichst wenig gestört.

- Erfüllung von Compliance-Anforderungen: Ein dokumentierter Backup-Plan unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und erleichtert Audits.

- RPO/RTO-Ziele: Der Plan stellt sicher, dass die Vorgaben für Recovery Point Objective (RPO) und Recovery Time Objective (RTO) eingehalten werden.

Zentrale Kriterien bei der Backup-Planung

Obwohl die Backup-Planung zunächst einfach erscheint, sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Die Verantwortung liegt zwar primär bei der IT, sollte aber von Fachabteilungen und Management freigegeben werden. Nur so entsteht ein nachvollziehbarer, auditfähiger und im Notfall schnell umsetzbarer Plan.

Schlüsselfragen bei der Planung:

- Welche Daten und Systeme werden gesichert?

Verantwortliche müssen festlegen, welche Bereiche wie oft gesichert werden. Dabei sind sowohl technische als auch wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen. Häufig empfiehlt sich eine Kombination aus vollständigen und inkrementellen Backups. - Wo befinden sich die zu sichernden Daten?

Der Plan sollte genau dokumentieren, ob Daten lokal, auf externen Speichermedien oder in der Cloud gesichert werden. Dies ist auch aus Compliance-Sicht relevant. - Wer ist für die Backups zuständig?

Die Aufgabenverteilung muss klar geregelt sein. Neben den primären Verantwortlichen sollten auch Vertretungen und deren Schulung festgelegt werden. - Wann werden die Backups durchgeführt?

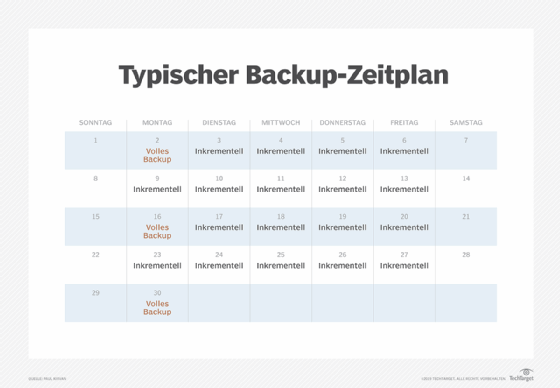

Die Zeitfenster richten sich nach geschäftlichen Anforderungen. Kritische Daten werden oft sofort nach Änderungen gesichert, während vollständige Backups meist außerhalb der Geschäftszeiten erfolgen.

Einflussfaktoren für den Zeitrahmen:

-

- Art des Systems und der Backup-Lösung

- Speicherort der Sicherungen (lokal/remote)

- Tageszeit der Backups

- Nutzung von gemounteten Dateisystemen

- Vorgaben zu RPO/RTO

- Anforderungen von Fachbereichen und Management

Backup-Administratoren sollten sich in regelmäßigen Abständen mit den Systemverantwortlichen über diese Kriterien absprechen. Das sorgt dafür, dass Backup-Regeln, -Prozesse und -Pläne dem aktuellen Bedarf entsprechen.

- Wie häufig sollten Sicherungen erfolgen?

Die Backup-Frequenz hängt von der Änderungsrate der Daten und den geschäftlichen Anforderungen ab. Während manche Dateien mehrmals täglich gesichert werden müssen, reichen bei anderen Workloads wöchentliche Backups aus. Auch technische Möglichkeiten wie Replikation oder Mirroring spielen eine Rolle.

RPO-Vorgaben wirken sich direkt auf die Häufigkeit der Backups aus. Muss beispielsweise für besonders kritische Dateien ein Recovery Point Objective (RPO) von zehn Sekunden oder weniger eingehalten werden, sind sehr eng getaktete Sicherungen erforderlich. In solchen Fällen kommen meist spezielle Technologien wie Spiegelung (Mirroring), Datenreplikation oder besonders schnelle, latenzarme Netzwerke zum Einsatz – diese technischen Voraussetzungen müssen bei der Backup-Planung entsprechend berücksichtigt werden.

Für System-Backups kann ein abweichender Zeitplan sinnvoll sein, verglichen mit der Sicherung von Dateien oder Datenbanken. Hier empfiehlt es sich, Sicherungsläufe immer dann auszuführen, wenn sich relevante Systemparameter im Tagesgeschäft verändern. Das bedeutet, dass System-Backups oft eher ad-hoc und bedarfsorientiert erfolgen sollten. Jede Organisation muss dabei individuell festlegen, welche Anforderungen und Auslösekriterien für System-Backups gelten.

- Wie läuft die Wiederherstellung ab?

Der Plan sollte Prioritäten für die Wiederherstellung festlegen, abhängig von der Kritikalität der Systeme und Daten. - Wo werden wiederhergestellte Daten bereitgestellt?

Im Notfall kann eine Wiederherstellung auf alternativen Plattformen notwendig sein. Die Nutzung von Cloud-Lösungen oder spezialisierten Dienstleistern sollte dabei in Betracht gezogen werden. Wichtig ist, dass Sicherungen räumlich getrennt vom Primärstandort aufbewahrt werden.

Backup-Typen und typische Anwendungsfälle

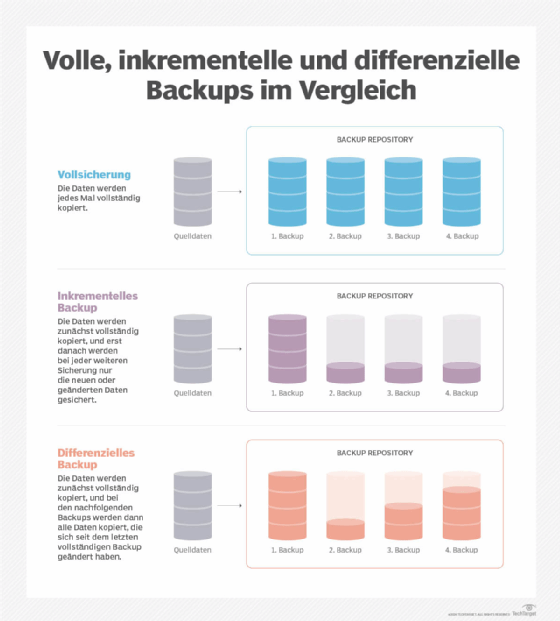

Es gibt verschiedene Backup-Methoden, die sich in der Praxis bewährt haben:

- Day-Zero-Backups: Nach der Erstinstallation eines Systems als Ausgangsbasis.

- Voll-Backups: Sichern das gesamte System oder definierte Teile davon. Werden meist regelmäßig, zum Beispiel wöchentlich, durchgeführt.

- Inkrementelle Backups: Sichern nur die seit dem letzten Backup geänderten Dateien.

- Differentielle Backups: Sichern alle seit dem letzten Voll-Backup geänderten Dateien.

Typische zu sichernde Daten umfassen unter anderem:

- Benutzerdaten

- Datenbanken

- Virtuelle Maschinen

- Konfigurationsdateien

- Terminal- und Port-Files

- Passwort- und Gruppendateien

- Buchhaltungsdateien

- Netzwerkdateien

Best Practices für die Entwicklung und Umsetzung eines Backup-Zeitplans

Für einen effektiven Backup-Zeitplan sollten folgende Schritte beachtet werden:

- Erstellen Sie eine vollständige Liste aller zu sichernden Systeme und Daten.

- Legen Sie die Backup-Typen (zum Beispiel vollständig, inkrementell) und deren Häufigkeit fest.

- Definieren Sie Aufbewahrungsfristen für die einzelnen Backup-Arten.

- Automatisieren Sie die Abläufe mit geeigneter Backup-Software.

- Überwachen Sie die Backups regelmäßig und testen Sie die Wiederherstellung, um die Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Die Backup-Strategie sollte regelmäßig überprüft und an veränderte Anforderungen angepasst werden. Insbesondere bei wachsender Nutzung von virtuellen Maschinen und Cloud-Diensten gewinnt eine flexible und effiziente Backup-Planung an Bedeutung. Im Ernstfall ermöglicht ein durchdachter Plan die schnelle Wiederaufnahme des Betriebs und minimiert Ausfallzeiten.