GamePixel - stock.adobe.com

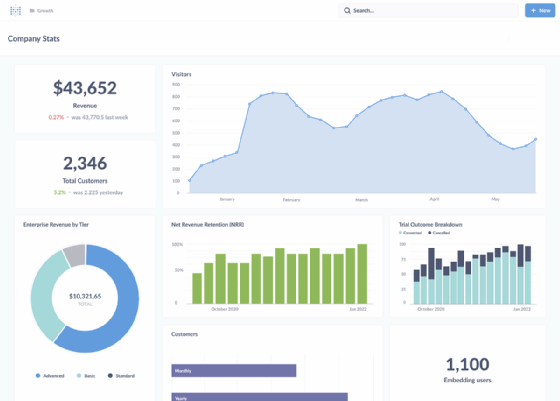

Metabase: von der Rohdatenquelle zum interaktiven Dashboard

Metabase bietet Open Source Business Intelligence mit visuellen Bedienelementen, flexibler Datenanbindung und automatisierten Dashboards für effiziente Unternehmensanalysen.

Metabase hat sich als flexibles Open-Source-Business-Intelligence-Werkzeuge etabliert. Datenanalyse wird mit dem Tool für jeden Anwender zugänglich, unabhängig von SQL-Kenntnissen.

Die Software bietet eine visuelle Bedienoberfläche über die sich komplexe Abfragen direkt in SQL formulieren lassen. Sie kann selbst gehostet oder als Cloud-Service betrieben werden, unterstützt eine große Bandbreite an Datenquellen und bietet vielfältige Integrationsoptionen, bis hin zum Einbetten kompletter Dashboards in eigene Anwendungen.

Einstieg und Bereitstellung

Die Einrichtung von Metabase ist in wenigen Minuten möglich. Wer den Cloud-Dienst wählt, erhält eine vorkonfigurierte Instanz mit SSL-Zertifikat, automatischen Backups, Upgrades, integriertem SMTP-Server und Sicherheits-Audits nach SOC 2 Type 2. Der Wechsel zwischen Cloud- und Self-Hosting ist jederzeit möglich.

Für die Installation in einer eigenen Umgebung stehen verschiedene Optionen bereit. Neben der klassischen JAR-Datei bietet sich der Docker-Container an, der regelmäßig in aktuellen Versionen veröffentlicht wird und die Open-Source-Edition enthält. Das Deployment per Docker erlaubt eine schnelle Integration in bestehende Container-Umgebungen und erleichtert den Betrieb in produktiven Szenarien. Offizielle Images sind auf Docker Hub verfügbar, zum Beispiel mit docker pull metabase/metabase:v0.56.1.x.

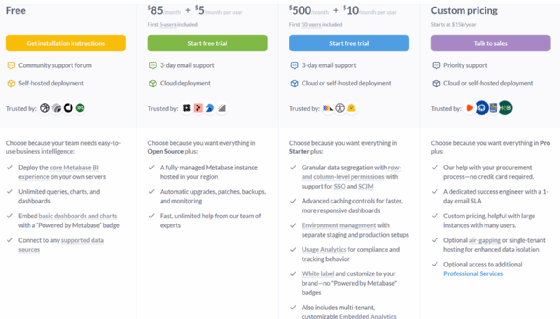

Die Open-Source-Variante unterliegt der AGPL-Lizenz, was bei eigenen Weiterentwicklungen den Aspekt des Copyleft mit sich bringt. Für erweiterte Funktionen wie erweitertes Berechtigungsmanagement, Sandbox-Umgebungen oder tiefergehende Governance-Features gibt es eine Enterprise-Edition.

Unterstützte Datenquellen und Community-Treiber

Metabase unterstützt eine breite Auswahl an Datenbanken und Data-Warehouse-Lösungen. Dazu zählen unter anderem Amazon Athena, Google BigQuery, ClickHouse, Databricks, Druid, MongoDB, MariaDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Presto, Amazon Redshift, Snowflake, SparkSQL, SQL Server, SQLite, Starburst und Vertica. Für jede dieser Plattformen stellt das Metabase-Team Treiber bereit, die auch im Enterprise-Support enthalten sind.

Darüber hinaus existiert eine aktive Community, die inoffizielle Treiber für weitere Systeme entwickelt. Diese können in eine selbst gehosteten Instanz integriert werden, indem die JAR-Datei des Treibers in das plugins-Verzeichnis von Metabase gelegt wird. Beispiele hierfür sind CSV-Dateien, Databend, IBM DB2, Dremio, DuckDB, Firebolt, Firebird, GreptimeDB, Impala, InterSystems IRIS, Materialize, Neo4j, Netsuite SuiteAnalytics Connect, Peaka und Teradata.

Datenintegration mit ETL-Diensten

Metabase lässt sich zudem mit ETL-Plattformen (Extract, Transform, Load) wie Stitch kombinieren. Stitch kann Daten aus SaaS- und Datenbankquellen in Speicher wie Amazon Redshift, Snowflake, Google BigQuery oder PostgreSQL replizieren. Diese Daten stehen anschließend in Metabase für Analysen bereit. Die Liste der von Stitch unterstützten Quellen reicht von Salesforce, HubSpot und Google Analytics über MySQL, SQL Server und MongoDB bis zu Plattformen wie Zendesk, Shopify oder TikTok Ads.

Das Herzstück in Metabase ist die Question. Sie definiert, welche Abfrage auf einer Datenquelle ausgeführt wird und wie das Ergebnis visualisiert wird. Fragen können über den visuellen Query Builder zusammengestellt oder direkt in SQL formuliert werden. Der Query Builder erlaubt Joins, Filter, Sortierungen, Aggregationen und das Erstellen berechneter Spalten, ohne dass SQL-Code geschrieben werden muss.

Für wiederkehrende Auswertungen lassen sich Modelle definieren, vorbereitete Datenansichten, die allen Teammitgliedern als Ausgangspunkt dienen. In den Pro- und Enterprise-Versionen können Modelle verifiziert werden, um ihre korrekte Nutzung sicherzustellen.

In der Praxis beginnt der Analyseprozess oft mit einer einfachen Fragestellung. Innerhalb weniger Minuten kann der Query Builder eine Zeitreihe erstellen, welche die Trends der letzten Monate zeigt. Durch das Speichern der Visualisierung und das Anlegen einer Collection lassen sich Analysen logisch organisieren.

Auch geobasierte Analysen lassen sich durchführen, um herauszufinden, aus welchen Regionen die meisten Bestellungen stammen. Hier zeigt bei Bedarf eine Kartenansicht die Aufteilung an. Über Drill-Downs lassen sich Informationen auf Produktebene ermitteln.

Dashboards gestalten und organisieren

Mehrere Visualisierungen lassen sich in Dashboards kombinieren. Karten mit Diagrammen oder Tabellen können in Rasterform angeordnet und in der Größe angepasst werden. Über globale Filter werden Parameter wie Zeiträume oder Kategorien gesteuert und an alle verknüpften Visualisierungen übergeben. Textfelder und Überschriften können über Markdown-Formatierungen eingebunden werden, um Kontextinformationen zu liefern.

Dashboards unterstützen mehrere Tabs, um Inhalte thematisch zu trennen. Karten lassen sich duplizieren, austauschen oder in andere Tabs verschieben. Exportfunktionen ermöglichen das Erstellen von PDFs für Berichte, entweder für das gesamte Dashboard oder nur für einen ausgewählten Tab.

Über die Share-Funktion lassen sich Dashboards per Link, eingebettet in Webanwendungen oder als Abonnement für E-Mail und Slack bereitstellen.

Die Arbeit mit Preset-Layouts erleichtert den Aufbau komplexer Dashboards, da vordefinierte Raster mit mehreren Karten und einer Überschrift sofort befüllt werden können. Auf Kartenebene kann man Achsen, Farben, Textausrichtung und Hintergrund anpassen.

Navigation und Datenexploration

Die Navigation innerhalb von Metabase wird durch die Command Palette beschleunigt, die per Ctrl+K (Windows) beziehungsweise Cmd+K (macOS) aufgerufen wird. Sie erlaubt den direkten Zugriff auf kürzlich verwendete Elemente, das Starten neuer Abfragen oder den Wechsel zu bestimmten Dashboards und Tabellen.

Datenbanken und ihre Tabellen werden im Browse-Bereich angezeigt. Von hier aus können Details zu einzelnen Tabellen abgerufen werden, einschließlich Beschreibungen, Nutzungshinweisen und Metadaten zu den Feldern. Feldtypen lassen sich anpassen, zum Beispiel um ein Textfeld als Datum zu deklarieren.

Fragen, Dashboards und Modelle werden in Collections organisiert. Collections fungieren wie Ordner und können ineinander verschachtelt werden. Inhalte lassen sich anpinnen, um sie in der Collection-Übersicht hervorzuheben, oder als Bookmark im Sidebar-Menü platzieren. CSV-Dateien können direkt in Collections hochgeladen und zu bestehenden Datensätzen hinzugefügt oder als neue Tabellen angelegt werden. In Pro- und Enterprise-Editionen lassen sich Collections als offiziell kennzeichnen.

Metabase kann Berichte automatisch versenden. Über Dashboard-Subscriptions kann man hierfür E-Mail- oder Slack-Nachrichten mit aktuellen Visualisierungen einrichten. Alerts überwachen definierte Kennzahlen und lösen bei Veränderungen automatisch Benachrichtigungen aus.

Governance, Preisstruktur und Bereitstellungsvarianten

Metabase wird als Self-Service-Analytics-Tool positioniert. Diese Offenheit kann bei unkontrollierter Nutzung zu einem Fragen-Sprawl führen, hunderte ähnliche Abfragen in leicht unterschiedlichen Varianten. In der Praxis ist daher ein Governance-Ansatz notwendig, der Modelle, verifizierte Fragen und Berechtigungen kombiniert.

Die Preisstruktur sieht in der Starter-Version eine Grundgebühr vor, die fünf Nutzer umfasst, weitere Seats werden einzeln berechnet. Unterschiede zwischen Open Source, Pro und Enterprise liegen vor allem in Features wie Single Sign-On, Sandboxing, granularer Berechtigungssteuerung und erweiterten Audit-Funktionen. Neben dem klassischen BI-Betrieb unterstützt Metabase Embedded Analytics, um Berichte und Dashboards direkt in SaaS-Produkte einzubetten.

Stärken und Schwächen in der Praxis

In Tests zeigt sich Metabase als besonders zugänglich für Fachanwender ohne SQL-Erfahrung. Die Oberfläche ist intuitiv, die Dokumentation umfangreich und die Einrichtung unkompliziert. Die X-Ray-Funktion liefert automatisch Vorschläge für interessante Visualisierungen. Drill-Down-Funktionen ermöglichen das schnelle Wechseln von aggregierten Ansichten in Detailansichten, etwa von Monats- auf Wochenebene.

Einschränkungen bestehen bei der Flexibilität komplexer Visualisierungen und beim Design. Karten folgen festen Rastergrößen, Farbpaletten sind limitiert, und für anspruchsvollere Diagramme ist häufig SQL erforderlich. Zudem gibt es in der Open-Source-Version keine separate Entwicklungs- oder Testumgebung, Änderungen sind sofort für alle sichtbar, erweiterte Rechteverwaltung ist den kommerziellen Versionen vorbehalten. Hardcoded-Datenlimits von 2.000 Zeilen bei Tabellen und 10.000 Zeilen bei anderen Abfragen können in großen Projekten eine Rolle spielen und sind nur durch das neue kompilieren des Codes veränderbar.

Fazit

Metabase bietet eine ausgewogene Mischung aus einfacher Bedienbarkeit und tiefergehenden Analysefunktionen. Die Unterstützung vieler Datenquellen, flexible Hosting-Optionen und die Möglichkeit zur Integration in bestehende Anwendungen machen das Tool für Unternehmen aller Größen interessant.

Wer Self-Service-Analytics ohne hohe Lizenzkosten fördern möchte, findet hier eine robuste Plattform. Einschränkungen bei Design, Datenmengen und Governance sind zu berücksichtigen, können jedoch in vielen Szenarien durch die Kombination mit guter Datenmodellierung und klaren Prozessen kompensiert werden.