NicoElNino - stock.adobe.com

IT-Fachkräfte: So ist die Lage am deutschen Arbeitsmarkt

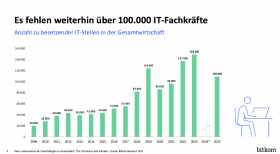

Laut einer aktuellen Studie des Bitkom fehlen 2025 in Deutschland noch immer mehr als 100.000 IT-Fachkräfte und Firmen fürchten, dass sich die Lage künftig noch verschärfen könnte.

Der Branchenverband Bitkom veröffentlichte im August 2025 eine neue Studie zur Arbeitsmarktsituation für IT-Fachkräfte in Deutschland. Dafür wurden 855 Unternehmen mit mindestens drei Mitarbeitern befragt. Dabei zeigt sich, dass in Unternehmen nach wie vor Mangel an IT-Fachkräften vorliegt. Etwa 109.000 IT-Positionen sind unbesetzt. Verglichen mit 2023 ist hier eine leichte Abflachung der vakanten Positionen zu erkennen, eine Entlastung bedeutet dies allerdings nicht.

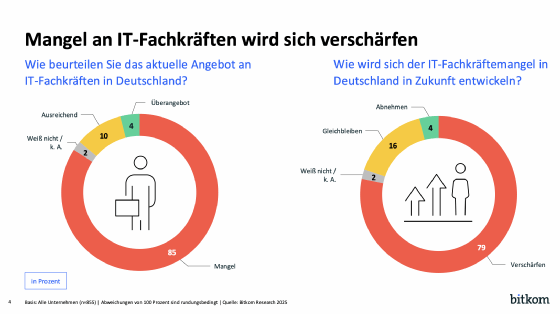

Die Gründe für die fehlenden IT-Mitarbeiter sind allerdings vielfältig. Es geht nicht nur um fehlende Budgets oder ungenaue Stellenausschreibungen, oft sind die gebotenen Arbeitsbedingungen den potenziellen Arbeitnehmern nicht attraktiv genug. Dies und viele andere Faktoren lassen die befragten Firmen daran zweifeln, ob sich der Markt in absehbarer Zeit entspannt. Die Umfrage ergab, dass fast 80 Prozent der Teilnehmer hier eine Verschärfung befürchten.

Einstellungsprozess: Viele Faktoren mitbestimmend

Es ist nicht neu, dass der Einstellungsprozess komplex sein kann. Die Länge des Prozesses kann eine Rolle dabei spielen, ob ein potenzieller neuer Mitarbeiter nicht letztlich seine Bewerbung zurückzieht.

Die Suche nach passendem Fachpersonal scheint sich generell schwierig für die Unternehmen zu gestalten was sich in der Länge der Vakanz einer IT-Position niederschlägt. So gaben 47 Prozent der Umfrageteilnehmer an, dass eine IT-Stelle in der Regel vier bis sechs Monate unbesetzt bleibt, bei 22 Prozent sind es sogar zehn bis zwölf Monate bei 19 Prozent dauert es sieben bis neun Monate. Keiner der Befragten konnte IT-Jobs innerhalb von drei Monaten besetzen.

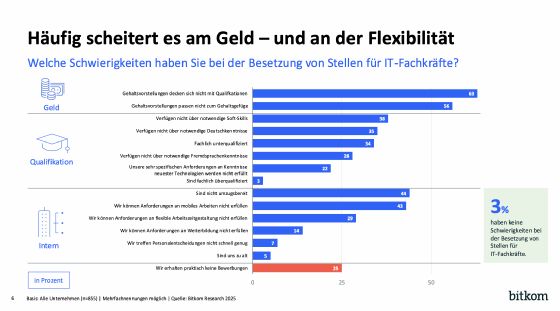

Oft scheitert eine Einstellung am Gehalt, sei es, weil die Gehaltsvorstellungen nicht mit den Qualifikationen übereinstimmten (63 Prozent) oder weil die Gehaltsvorstellung nicht zum Gehaltsgefüge des Unternehmens passt (56 Prozent).

In vielen Fällen sind zudem die Arbeitsbedingungen nicht attraktiv genug oder stellen Bewerber vor Konditionen, die sie nicht gewillt sind anzunehmen. Beispielsweise sagten 44 Prozent der Firmen, dass potenzielle Mitarbeiter nicht bereit waren, an einen anderen Standort umzuziehen. Darüber hinaus scheiterten Neubesetzungen an fehlender Arbeitsflexibilität, zum Beispiel an fehlenden Angeboten für mobiles Arbeiten (43 Prozent) oder unflexiblen Arbeitszeiten (29 Prozent). Weitere Kriterien waren zudem fehlende Weiterbildungsoptionen (14 Prozent) und wie oben erwähnt zu lange dauernde Personalentscheidungen (7 Prozent).

Der Druck, der auf den Unternehmen lastet, neues IT-Personal zu finden, führt zudem dazu, dass auch vermehrt Quereinsteiger eingestellt werden. Dabei halten sich der Prozentanteil der Bewerber mit IT- oder IT-nahem Hochschulabschluss und Quereinsteigern die Waage, mit jeweils 27 Prozent. Gefragt sind auch Bewerber mit dualer IT-Berufsausbildung, wie zum Beispiel Fachinformatiker, die bei den Befragten 37 Prozent ausmachten. Studienabbrecher eines IT-relevanten Fachs nahmen 10 Prozent ein. Dabei legen die Firmen bei Quereinsteigern Wert auf bestimmte Qualifikationen: berufspraktische IT-Kenntnisse waren für 43 Prozent das wichtigste Kriterium, eine abgeschlossene Berufsausbildung gaben 36 Prozent als ausschlaggebend an und für 26 Prozent ist eine IT-Ausbildung entscheidend.

Künstliche Intelligenz zeigt Auswirkungen

Künstliche Intelligenz kommt mittlerweile in allen Arbeits- und Lebensbereichen zum Einsatz, was sich auch auf den Fachkräftemarkt auswirkt. Bitkom fragte, wie sich der Beruf von IT-Kräften durch KI verändern wird. Hier ist die Befürchtung, dass KI Arbeitsplätze in großem Maße zerstört, bei den Firmen durchaus zu spüren, aber auch Optimismus: Etwa 34 Prozent rechnen damit, dass dies eintrifft, 43 Prozent hingegen sehen in der KI das Potenzial neue Berufsbilder zu schaffen. Eine Produktivitätssteigerung durch den Einsatz von KI sahen 35 Prozent der Studienteilnehmer, ebenso wie eine Qualitätsoptimierung der Arbeitsergebnisse (20 Prozent).

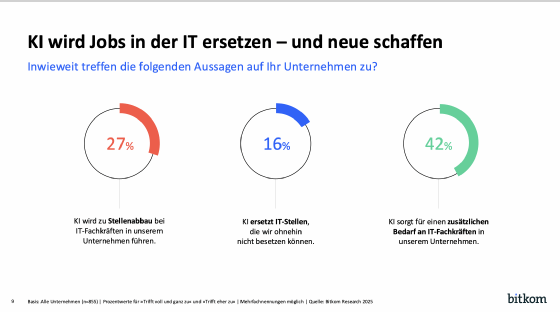

Der Status Quo in den Unternehmen zeichnet den Trend bereits vor. So gaben 27 Prozent der Firmen an, dass es bei ihnen zu Stellenabbau aufgrund von KI-Technologien kommen wird. Bereits 16 Prozent der Befragten ersetzten IT-Stellen, die sie nicht besetzen können, während 42 Prozent den Bedarf an zusätzlichen IT-Kräften aufgrund von KI erkennen.

Darüber hinaus wirken viele Unternehmen dem Fachkräftemangel entgegen, indem sie vermehrt auf KI-Technologien setzen und beispielsweise Weiterbildungsprogramme in diesem Bereich (31 Prozent), Quereinstiegsprogramme (22 Prozent) oder attraktive Programme für ältere Angestellte (Mitarbeiterbindung) schaffen (19 Prozent). In einen vermehrten direkten Einsatz von KI investierten bereits acht Prozent.

Noch immer stehen wir am Anfang der KI-Implementierungen und ein genaues Bild wird sich erst in den nächsten Jahren abzeichnen. Sicher ist, dass kein IT-Mitarbeiter um das Thema herumkommt und Bewerber sich hier zusätzliches Wissen anlegen müssen, um im Bewerbungsprozess nicht den Kürzeren zu ziehen.

Geopolitische Umstände beeinflussen Entscheidungen

Selbst politische und geopolitische Umstände haben einen Einfluss auf den deutschen Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte. So stimmten 45 Prozent der Teilnehmer der Aussage zu, dass der US-Markt durch die Trump-Administration seine Anziehungskraft für IT-Experten verloren hat. Das lässt darauf schließen, dass Firmen hoffen, dass Bewerber, die eigentlich den US-Markt im Fokus hatten, sich nun in anderen Regionen wie Europa umsehen. Das bestätigten 27 Prozent der Firmen, die nun eine Chance sehen, IT-Fachkräfte aus Ländern außerhalb der EU für Jobs in Deutschland statt den USA zu gewinnen. Bekräftigt wird dies von 21 Prozent der Umfragebeteiligten, die darüber hinaus hoffen, dass sie IT-Kräfte aus den USA für deutsche Jobs gewinnen können.

Das steht allerdings im Gegensatz zu der Aussage von 60 Prozent, dass sie derzeit keine ausländischen IT-Fachkräfte anheuern und dies auch nicht vorhaben. Momentan haben nur 24 Prozent der Firmen vor, dies zu tun, obwohl sie es vorher nicht umsetzten. Nur 5 Prozent haben bereits ausländisches Fachpersonal angestellt und verfolgen auch weiterhin diese Strategie.

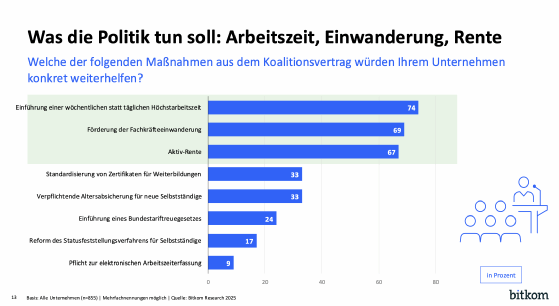

Die befragten Unternehmen sehen auch die Bundesregierung im Zugzwang und wünschen sich konkrete Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag. So sehen 74 Prozent der Umfragebeteiligten die Einführung einer wöchentlichen statt einer täglichen Höchstarbeitszeit als notwendig an. Die Förderung einer Fachkräfteeinwanderung begrüßen 69 Prozent und 67 Prozent würden eine Aktiv-Rente gutheißen.

Mehr Cybersecurity-Experten gesucht

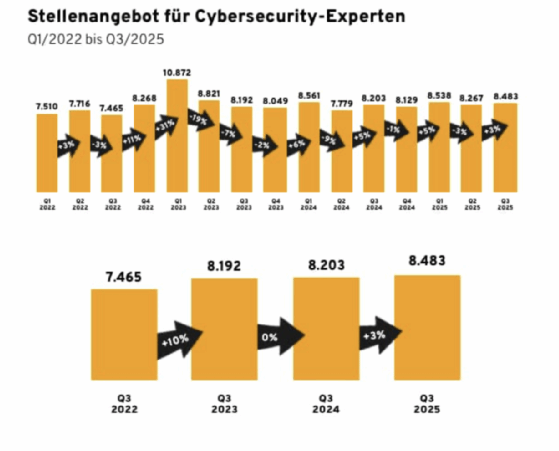

Laut einer Analyse des Personalunternehmens Index aus dem Oktober 2025 werden im IT-Bereich vermehrt Fachkräfte im Segment der Cybersicherheit benötigt. Demnach waren im dritten Quartal 2025 rund 8.500 Stellen nicht besetzt. Das entspricht 3 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Gefragt sind hochqualifizierte IT-Fachkräfte. Die meisten Stellenausschreibungen – 3.900 – richteten sich an akademisch ausgebildete Experten, während rund 2.000 Stellen Fachkräfte mit Berufsausbildung ansprachen.

Dabei wird im Bereich der Cybersecurity oft nach speziellen Fachkenntnissen gesucht. Im dritten Quartal 2025 war vor allem Fachwissen im BSI-Grundschutz gefragt, gleich gefolgt von Linux-Erfahrung und Expertise in Siemens-Automatisierungstechnologien.

In der Regel suchen Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit mithilfe von Personalunternehmen. Das verdeutlicht den Druck, den sich Firmen ausgesetzt sehen, bei der Suche nach den richtigen Neueinstellungen.

Das Unternehmen Index hat 20 Jahre Erfahrung auf dem Personalmarkt und analysiert 81 Millionen Stellenanzeigen pro Jahr sowie zwei Millionen Unternehmenswebseiten in 15 europäischen Ländern.

Neue Wege sind gefragt

Der aktuelle Arbeitsmarkt, der Bedarf an Fachpersonal in der IT und die Probleme, qualifizierte Experten zu finden, verdeutlicht, dass traditionelle Einstellungsprozesse nicht mehr in allen Fällen funktionieren. Cybersicherheit und künstliche Intelligenz sind die drängendsten Themen, da diese einen Wettbewerbsvorteil für Firmen versprechen. Dieses Versprechen kann aber eben nur mit den richtigen Fachleuten eingelöst werden. Es ist quasi ein Teufelskreis. Kann ein Unternehmen keine Angestellten mit dem entsprechenden Wissen finden, lassen sich Projekte nicht umsetzen. Ohne diese Projekte könnte das Unternehmen den Anschluss verlieren, was es eventuell unattraktiv für Bewerber macht.

Firmen sollten ihre Einstellungsprozesse verschlanken, flexiblere Arbeitsbedingungen bieten und vor allem sinnvolle Stellenausschreibungen ausgeben, damit am Ende nicht beide Seiten enttäuscht sind. Darüber hinaus kann Fachkräftemangel in manchen Fällen bereits intern vermindert werden. Dafür müssen Unternehmen offen sein für Weiterbildungsmaßnamen, personalbindende Programme und Quereinsteiger. Potenzial lässt sich letztlich in jedem Bewerber finden, Unternehmen müssen aber lernen, dieses zu erkennen und zu fördern, selbst wenn das bedeutet, dass der potenzielle Neuzugang nicht alle Anforderungen zu 100 Prozent erfüllt.