Kilo-, Mega-, Giga-, Tera-, Peta-, Exa-, Zettabyte

Was bedeuten Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zetta?

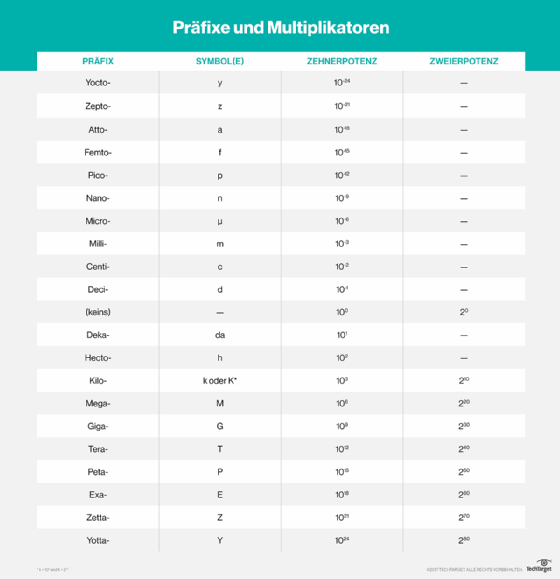

Die Begriffe Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zetta und Yotta sind metrische Präfixe, die verwendet werden, um sehr große (oder sehr kleine) Mengen darzustellen. In der IT werden sie häufig zur Beschreibung von Datenmengen und Datenübertragungsraten verwendet – sowohl im dezimalen (Basis 10) als auch im binären (Basis 2) Kontext.

Dezimale vs. binäre Präfixe

In Bereichen wie Kommunikation, Physik und Elektronik werden Maßeinheiten traditionell in Zehnerpotenzen angegeben – etwa 10³ (1.000), 10⁶ (1.000.000) oder 10⁹ (1.000.000.000). Diese Schreibweise entspricht dem Internationalen Einheitensystem (SI).

In der Informationstechnik hingegen, insbesondere beim Speicherplatz, wird oft auf Zweierpotenzen zurückgegriffen – zum Beispiel 2¹⁰ (1.024), 2²⁰ (1.048.576), 2³⁰. Das führt zu unterschiedlichen Bedeutungen derselben Begriffe, je nachdem, ob dezimal oder binär gerechnet wird.

Beispiel:

- 1 Kilobyte (kB) im Dezimalsystem = 1.000 Bytes

- 1 Kibibyte (KiB) im Binärsystem = 1.024 Bytes

Anwendung in der Praxis

Datenübertragungsraten (zum Beispiel Mbit/s) werden fast immer dezimal angegeben.

Speicherkapazitäten von RAM, Festplatten oder SSDs folgen meist dem binären System, obwohl Hersteller oft dezimale Werte bewerben.

Beispiel:

- Eine 1-TB-Festplatte enthält 1.000.000.000.000 Bytes, wird vom Betriebssystem jedoch als circa 931 GiB angezeigt.

Historischer Hintergrund

Die historische Zeitleiste der Präfixe im Überblick:

- Kilo (10³) wurde zwischen 1865 und 1870 eingeführt.

- Mega (10⁶) stammt aus dem Griechischen und steht für groß.

- Giga (10⁹) kommt vom griechischen gigas (Riese) und wurde 1947 erstmals offiziell verwendet.

- Tera (10¹²) leitet sich von teras (Wunder/Ungeheuer) ab.

- Peta (10¹⁵) und Exa (10¹⁸) wurden 1975 in das SI-System aufgenommen.

- Zetta (10²¹) und Yotta (10²⁴) folgten im Jahr 1991.

Für die binären Entsprechungen wurden eigene Begriffe definiert:

Kibibyte (KiB), Mebibyte (MiB), Gibibyte (GiB) und weitere dieser Einheiten wurden 1998 von der IEC (International Electrotechnical Commission) eingeführt, um Missverständnisse zu vermeiden.

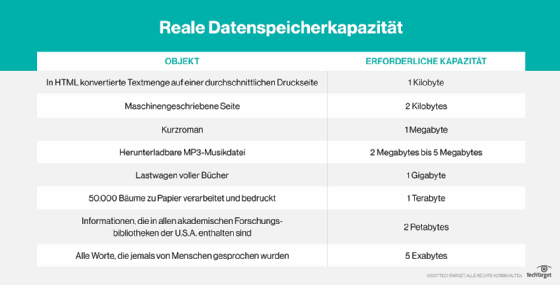

Reale Beispiele für Datenmengen

Laut Futurist Ray Kurzweil entspricht die funktionale Speicherkapazität des menschlichen Gehirns etwa 1,25 Terabyte (TB). Das bedeutet, dass die Erinnerungen von 800 Menschen einem PByte an Storage entspricht.

Mit 1 Petabyte (PB) an MP3-Dateien (je 1 MB/s) könnte man über 2.000 Jahre Musik nonstop abspielen.

1 PB an Smartphone-Fotos (je 3 MB) nebeneinandergelegt würde eine Strecke von über 48.000 Kilometern ergeben – mehr als einmal um den Äquator.

Das Zählen aller Bits eines Petabytes mit 1 Bit pro Sekunde würde rund 285 Millionen Jahre dauern.

Yottabyte: Die Zukunft der Datenspeicherung?

Ein Yottabyte (YB) entspricht 1.000 Zettabyte, eine Billion Terabyte oder 1.000.000.000.000.000.000.000.000 Bytes (10²⁴ Bytes).

Zum Vergleich: Die gesamte Library of Congress umfasst etwa 10 TB an Daten. Ein Download von 1 YB würde – laut Schätzungen – über 86 Billionen Jahre dauern, selbst mit modernen Verbindungsgeschwindigkeiten.